Le poing levé : symbole de luttes et de contestation

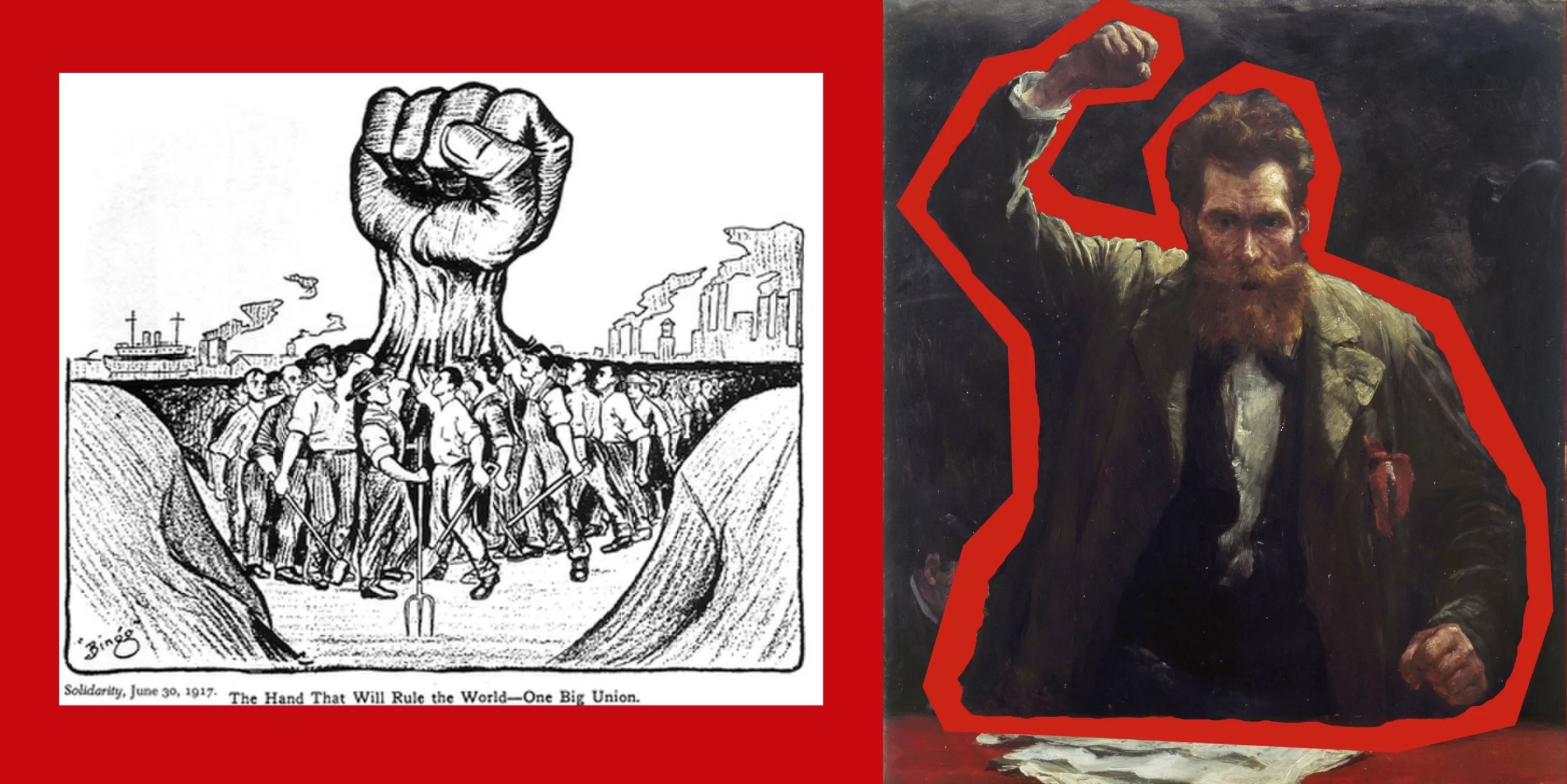

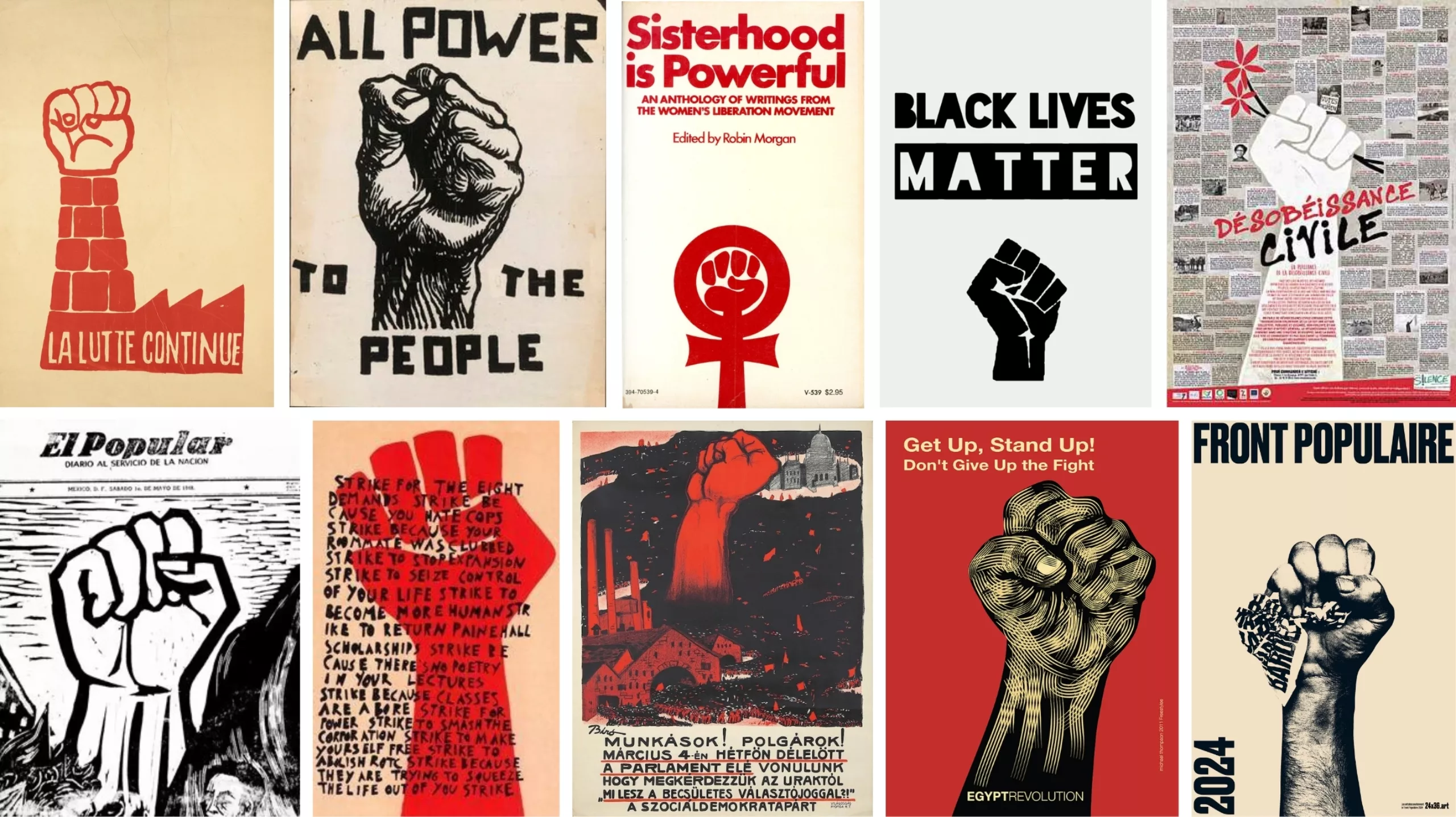

Le poing levé est un symbole de lutte, de révoltes, de résistance. Si on l’a récemment vu dressé en soutien au mouvement #BlackLivesMatter contre les violences policières faites aux afro-américain.es, l’histoire du poing levé est l’héritière de deux siècles entiers de combats, pour la plupart de gauche. Depuis les rues de Weimar jusqu’aux podiums Olympiques, des affiches communistes aux journaux des Black Panthers, en passant par Robin Morgan et Nelson Mandela, le poing serré se dresse pour militer en tous lieux, en signe d’union.

La Révolution comme racine, l’art comme support de diffusion

Si le poing se lève aujourd’hui principalement pour les droits sociaux des minorités, il prend racine lors de la Révolution française. Pas celle de 1789, mais celle de 1848 (peinte par Honoré Daumier la même année, voir illustration ci-dessous) qui instaure le socle du socialisme comme l’explique alors Alexis de Toqueville : “le peuple seul portait les armes. (…) On indiquait des spécifiques contre la pauvreté et des remèdes à ce mal de travail, qui tourmente l’humanité depuis qu’elle existe. Toutes ces théories (…) prirent le nom commun de SOCIALISME”.

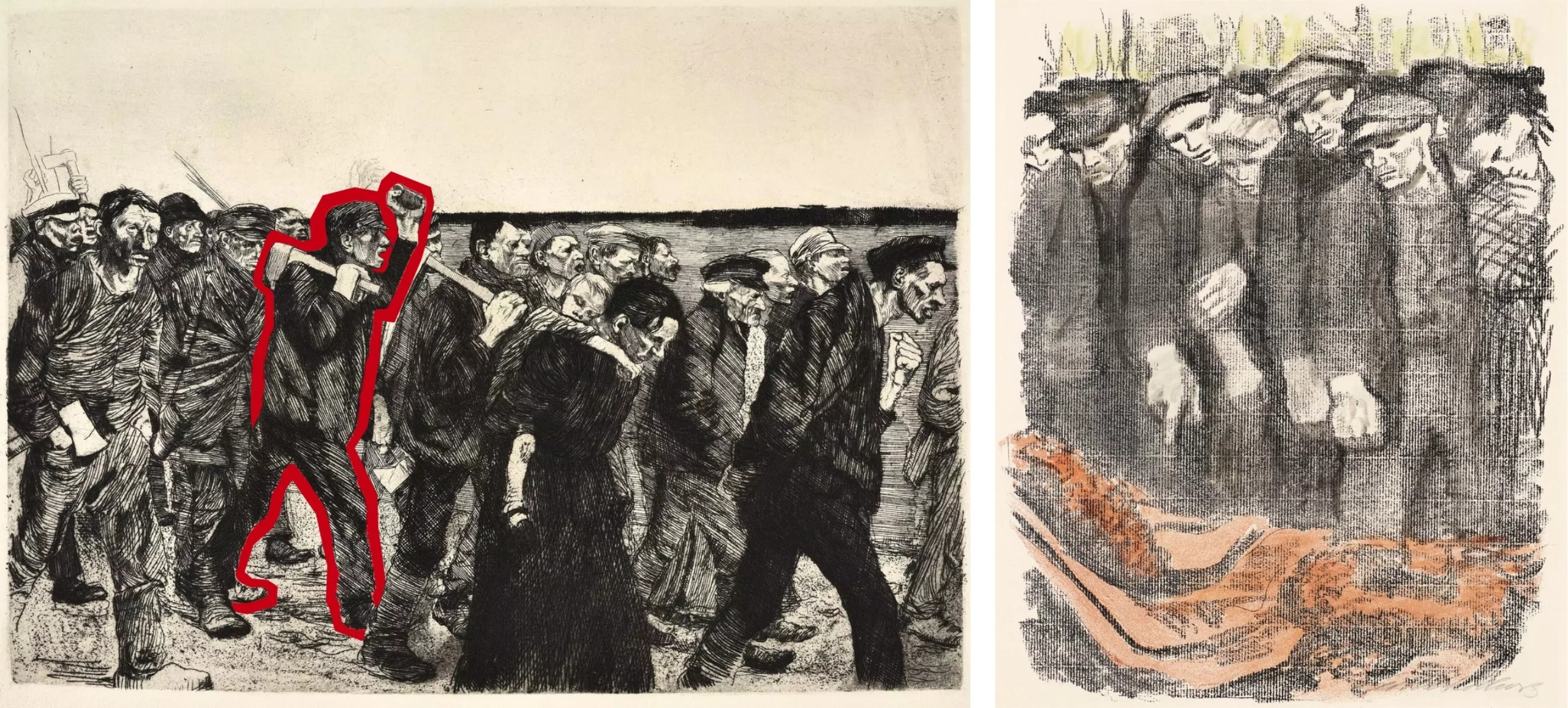

En 1885, le peintre allemand Robert Koehler peint “le socialiste” avec les deux poings serrés, prêt à se battre et à taper du poing sur la table. L’icône revendicatrice du socialiste au poing tendu symbolise la détermination guerrière, la violence sous-jacente du peuple prêt à exploser.

Mais avant même d’être représenté sur une toile, le poing serré contient déjà l’idée philosophique à l’origine de la pensée socialiste du XIXe siècle : la main comme métonymie du travailleur. C’est le marxiste Friedrich Engels qui, en 1876 dans Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme, positionne la main comme étant à la fois l’organe et le produit du travail.

Cet outil primordial, qui a façonné l’humanité en la distinguant des primates, incarne dès lors dans l’imaginaire ouvrier le symbole même de la force productrice. Cette symbolique ne quittera presque jamais ce geste.

Le syndicaliste américain William « Big Bill » Haywood développera une autre métaphore en comparant les doigts de la main aux ouvriers. Lors de la grève de la soie en 1913, il dira : “pris individuellement les doigts n’ont pas de force”, mais une fois serrés…

Le rouge et le Noir, rites et poings levés

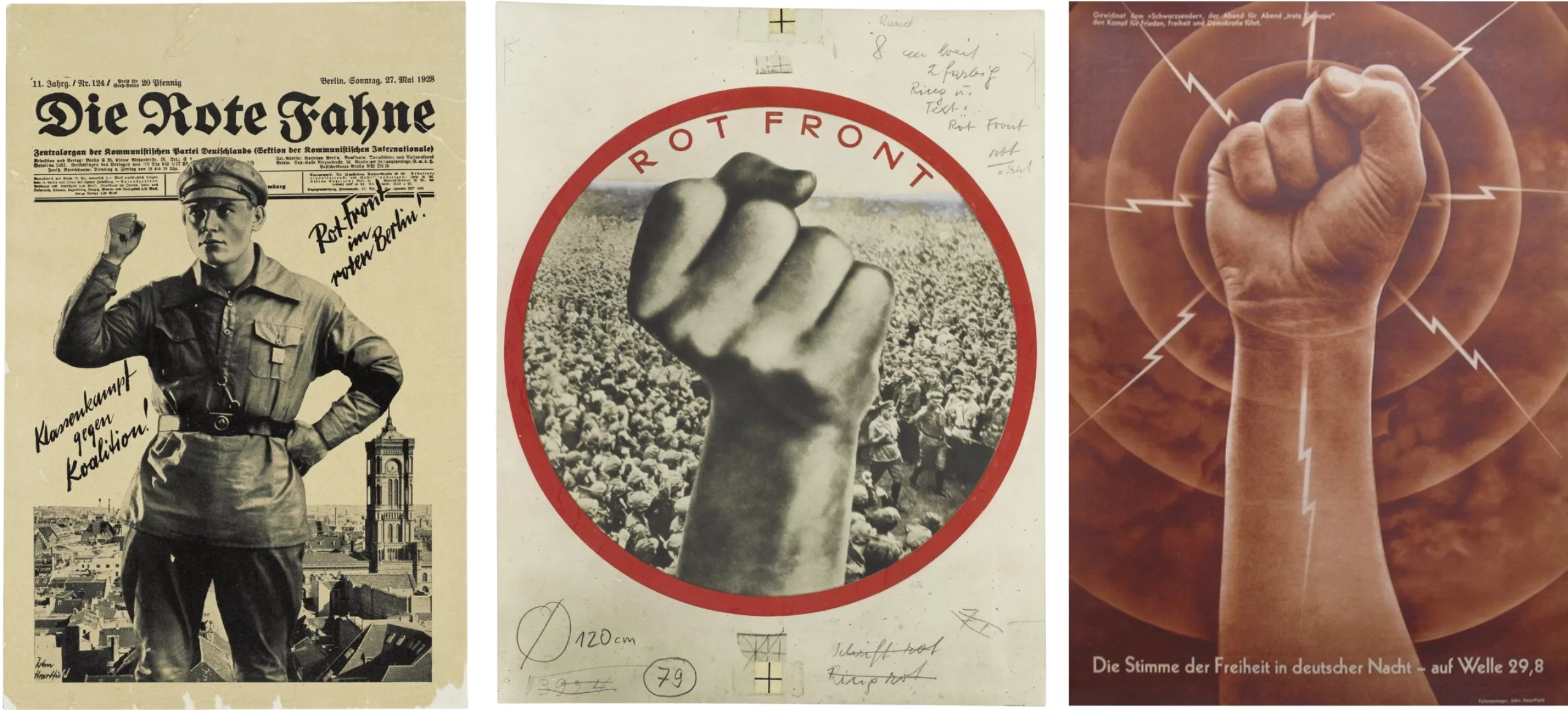

Mais l’histoire du poing commence réellement dans l’Allemagne de Weimar. Au milieu des années 1920, John Heartfield (un des grands noms de l’histoire du design graphique), un graphiste satyrique engagé contre la montée du nazisme et pour le Parti communiste allemand, réalise le logo du Rot Front (front Rouge). On y voit un poing dressé monumental cerclé de rouge sur fond de foule, en photo-collage (la technique de prédilection de Heartfield). Le journal du parti, Die Rote Fahne (le drapeau rouge), contribue fortement à la diffusion du modèle du camp anti-fasciste et de l’ouvrier « rouge » militant dans son chemisier au col dressé.

La culture du kampf, mirroir contre le nazisme

Le poing serré au bout d’un bras tendu est ici un geste issu d’un rite de combat strictement règlementé, le kampf (combat), diffusé par la milice des combattants communistes, qui s’accompagne d’un cri, « Rotfront ! » (front rouge), d’un uniforme, de défilés… le tout dans une culture de guerre. Cette figure du militant combattif dénote avec les tenues classiques des hommes des villes, où le chapeau est troqué pour une casquette Lénine, et la chemise-cravate pour une veste débraillée à col Mao. Le parti est interdit en 1929 mais la figure de lutte persiste. On dira du poing levé que c’est “le salut communiste”.

Comme l’explique Gilles Vergnon dans Le « poing levé », du rite soldatique au rite de masse, on compare la figure des militants Communistes à celle de la jeunesse Hitlérienne : cette culture du kampf fait écho aux rituels naissants du nazisme dans l’optique commune de former une armée, même si le combat n’est pas le même… Pour symboliser l’union de la gauche contre la montée du fascisme, c’est le poing serré qui est choisi, comme miroir inversé du salut romain des nazis. Le symbole politique passe de la main qui guide à la main qui frappe ou menace de frapper.

Deux symboles, deux clans, deux bras tendus, mais une main serrée, l’autre dépliée. À mesure que l’on luttera contre l’avancée de l’extrême droite, à l’aube de la seconde Guerre Mondiale, les poings se lèveront en Europe face aux paumes tendues, comme ici en Angleterre.

Le poing levé pour s’unir et se reconnaître

L’image du militant au poing levé revient également en France dès les années 30, dans le milieu ouvrier. Les photographes immortalisent les grévistes en groupe, unis, les poings levés, unis par cette pose désormais iconique (ce sont le plus souvent des hommes, des ouvriers), clamant l’Internationale. Le geste est plutôt bon enfant, comme l’explique Gilles Vergnon, même si la colère demeure. En 1934, suite aux obsèques de militants antifascistes, l’Humanité écrit “Jamais le geste de front rouge (le poing levé, ndlr), symbole de la lutte antifasciste, le geste du parti, n’avait été fait aussi longtemps et avec tant d’enthousiasme en France.”

Durant la Guerre civile espagnole (1936-1939) le geste devient le « salut anti-fasciste », brandi par les républicains et accompagnés du cri « ¡No pasarán! » (ils ne passeront pas), slogan politique de la communiste (stalinienne) engagée Dolores Ibárruri, qu’elle a emprunté aux poilus des tranchées.

La camaraderie entraîne d’autres brigades internationales à joindre leurs forces, qui se reconnaissent par leur poing serré et leur bannière, détruisant par sa force les barrières de la langue. Le poing est alors « l’emblème d’un combat sans merci (…) au prisme de l’affrontement entre fascisme et anti-fascisme. » Une lettre de la guerre civile espagnole ajoute : “…il signifie la vie et la liberté pour lesquelles on se bat et un salut de solidarité avec les peuples démocratiques du monde.“

La révolution prolétaire se diffuse partout dans le monde : au Laos, en Chine, au Vietnam, en Russie, lors de la révolution de Cuba et principalement dans les pays communistes.

Le poing levé aux États-Unis, icône Black Power des mouvements de luttes afro-américaines

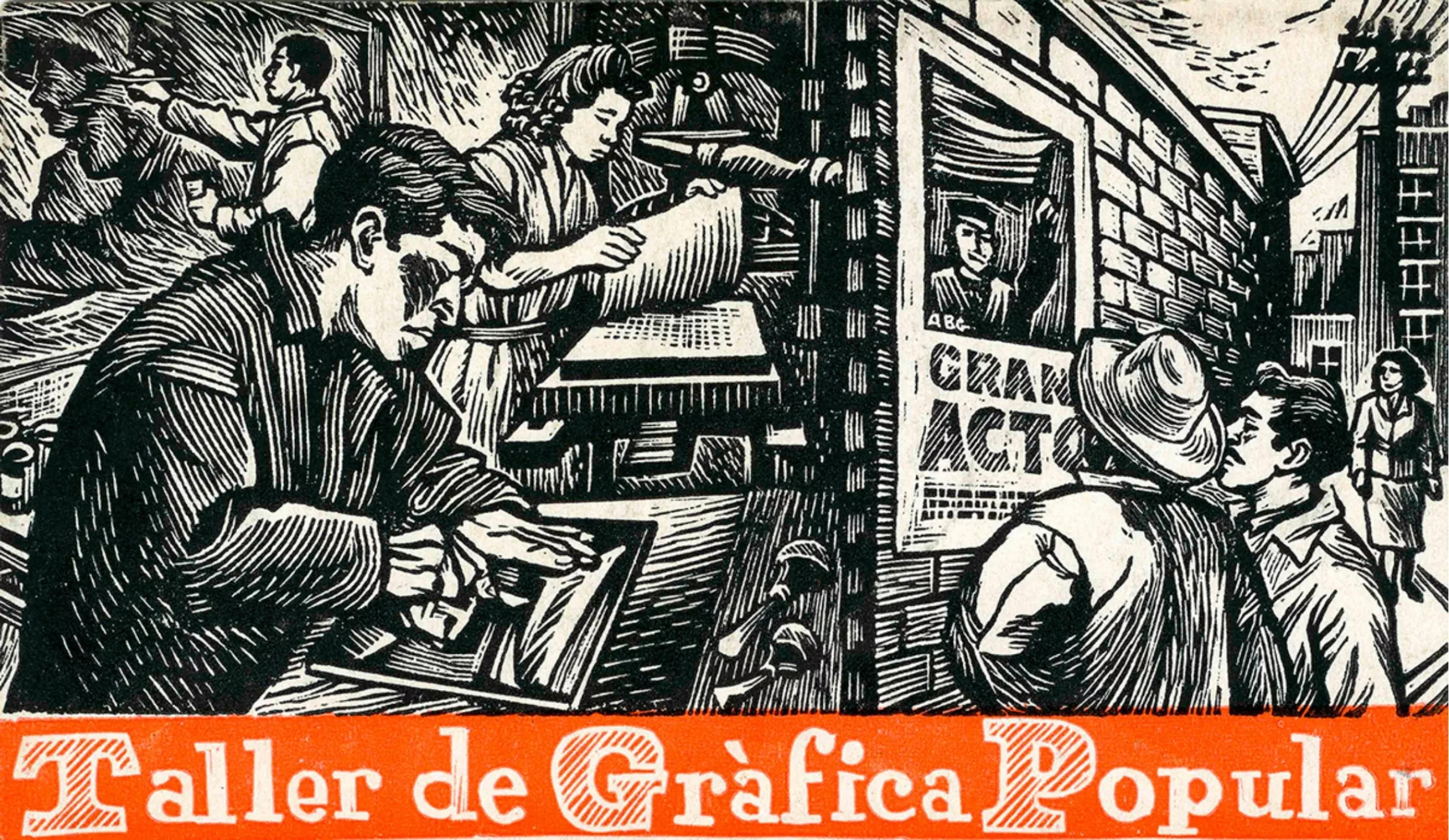

La lutte continue de l’autre côté de l’Atlantique dans les ateliers graphiques populaires Mexicains (Taller de Gráfica Popular) à la fin des années 40, qui utilisent l’art pour promouvoir les causes sociales révolutionnaires. Le poing arrive ensuite ainsi aux États-Unis. L’icône vient alors servir les populations noires qui se battent pour faire valoir leurs droits contre le racisme et les violences policières.

En 1964, l’artiste et activiste bénévole américain Frank Cieciorka crée une gravure sur bois stylisée du symbole du poing serré pour le Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), ensuite adopté par l’organisation du Black Power. Le dessin est volontairement simple, avec peu de traits, pour être facilement reproduit sur des badges ou avec des pochoirs, devenant un outil de mobilisation pragmatique et efficace auprès des étudiants militants.

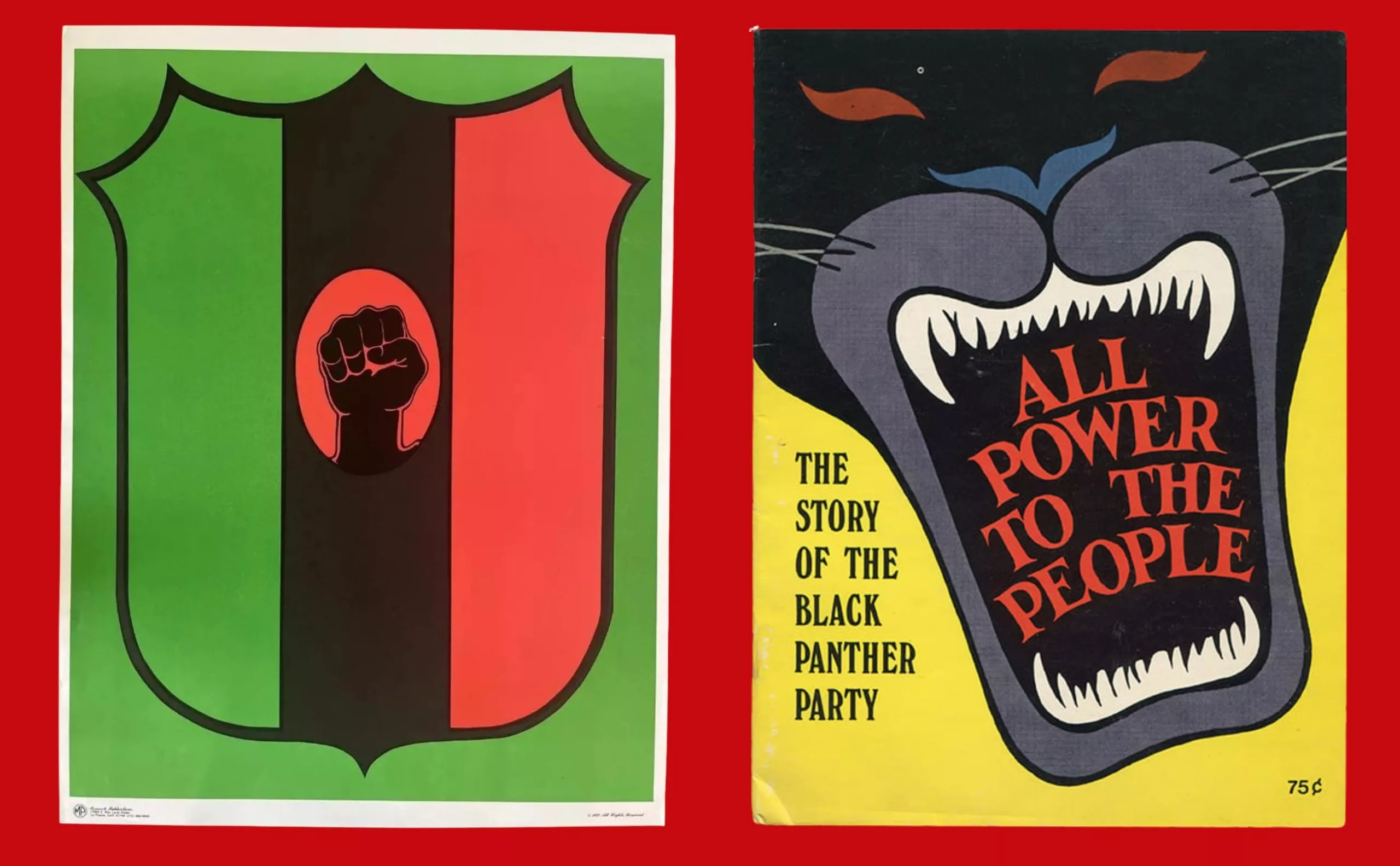

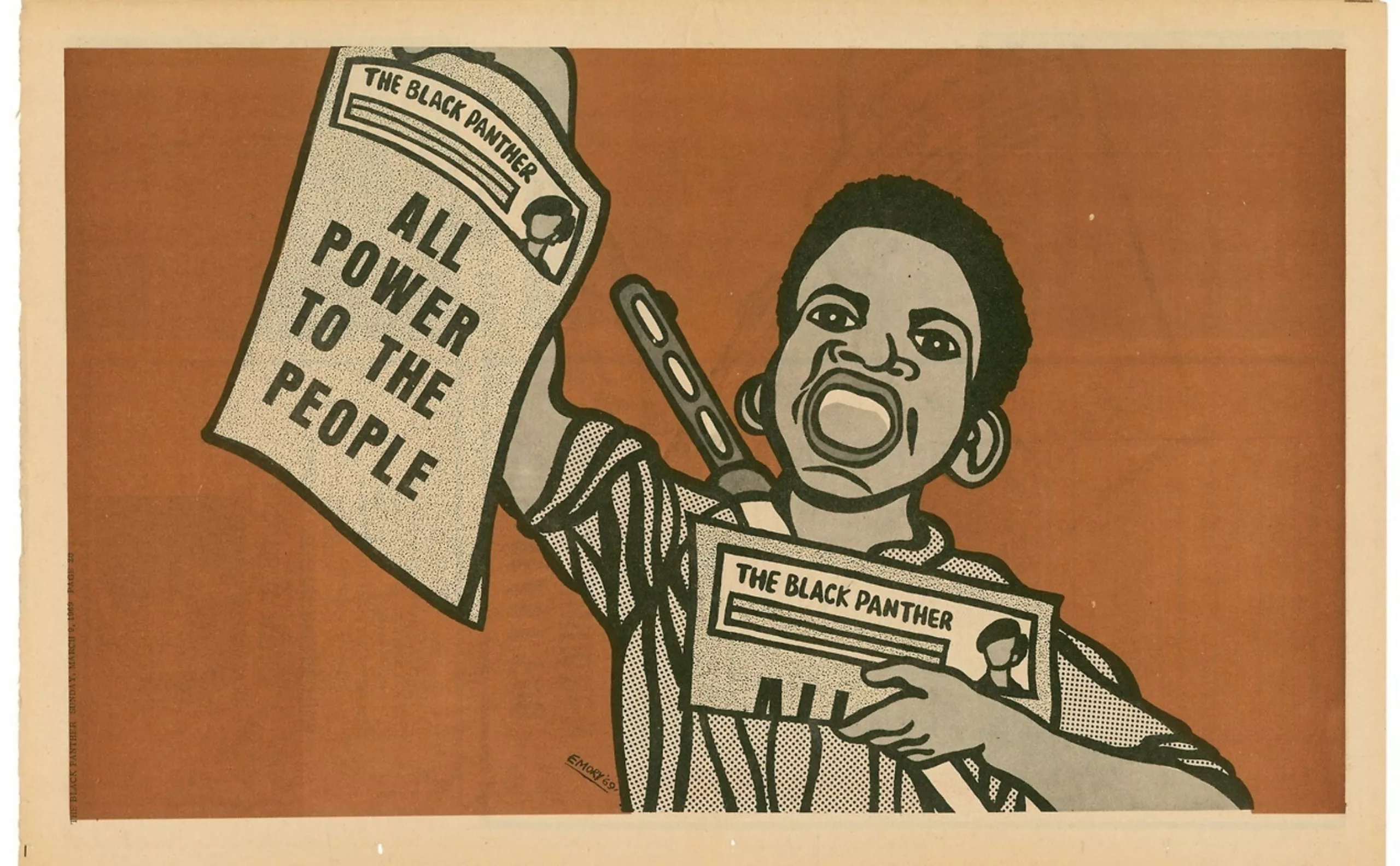

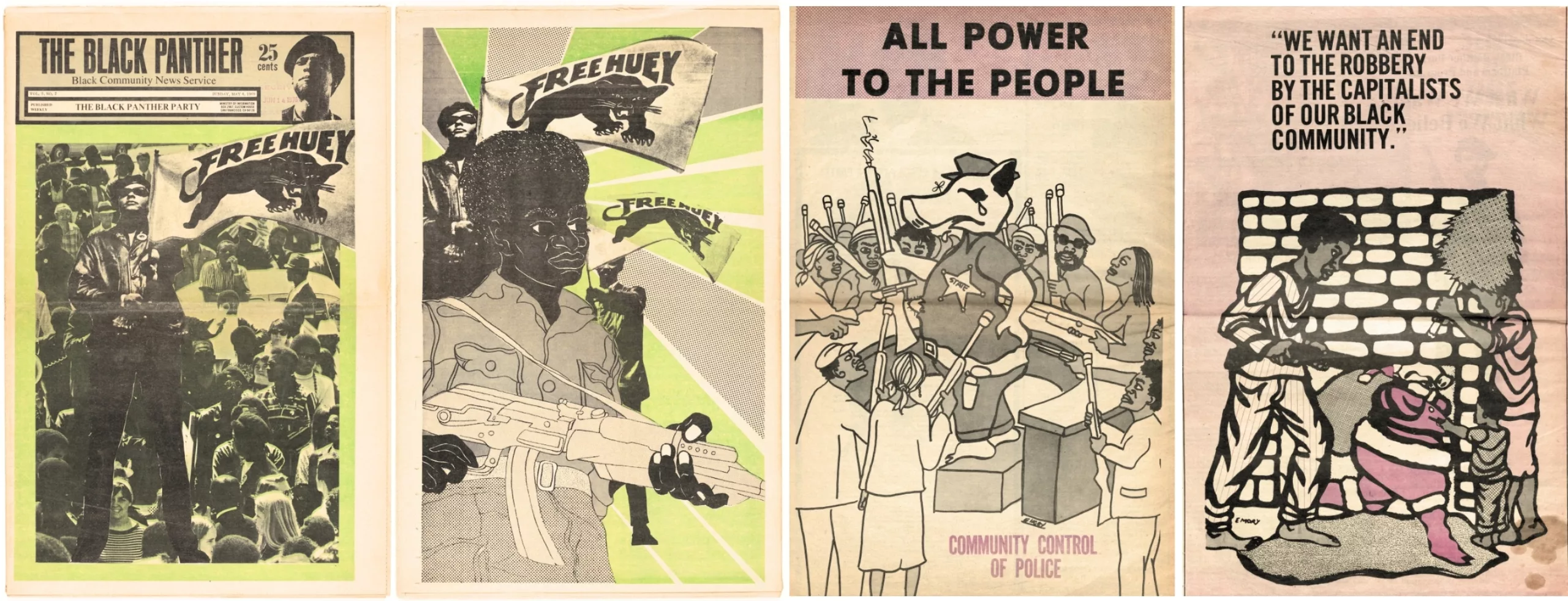

Le Black Panther Party et le style d’Emory Douglas

Au même moment Emory Douglas, graphiste du Black Panther Party (fondé en 1966), fait du poing serré un pilier de la communication du mouvement dans les pages du journal du parti, The Black Panther. L’objectif était crucial : à une époque où une grande partie de leur public ne savait pas lire, la communication visuelle est essentielle.

Le poing levé parlait là où les mots ne le pouvaient pas. Il transmettait un message de force, d’unité et de résistance qui n’exigeait aucune alphabétisation, seulement une conscience partagée de la lutte. Il faut cependant préciser que “toutes les grandes organisations du Black Power étaient soit ouvertement socialistes ou communistes, soit inspirées par les idées socialistes ou communistes.” D’où le geste. (C’est d’ailleurs en partie ce qui provoquera leur fin, en pleine Guerre Froide, à cause de la pression du FBI qui menait une chasse aux communistes.)

E. Douglas travaille avec de grosses lettres capitales, des visuels forts en dessin ou en collage dans lesquels les oppresseurs (les policiers blancs) sont représentés par des cochons, et seulement une couleur ou deux en plus du noir. Fasciné par le rendu de l’impression sur bois, il en recrée l’effet et les textures à sa sauce (et sans bois) pour gagner du temps, avec des feutres, des stylos, de l’encre…

Son travail s’inspire des collages de John Heartfield, des gravures sur bois de l’atelier graphique populaire mexicain, ou de la graveuse Käthe Kollwitz dont les oeuvres poignantes retracent le quotidien des luttes ouvrières. On retrouve dans les oeuvres de Douglas les éléments symboliques du Black Power : la coupe afro, la veste en cuir, le poing serré, les armes, les lunettes de soleil et le béret.

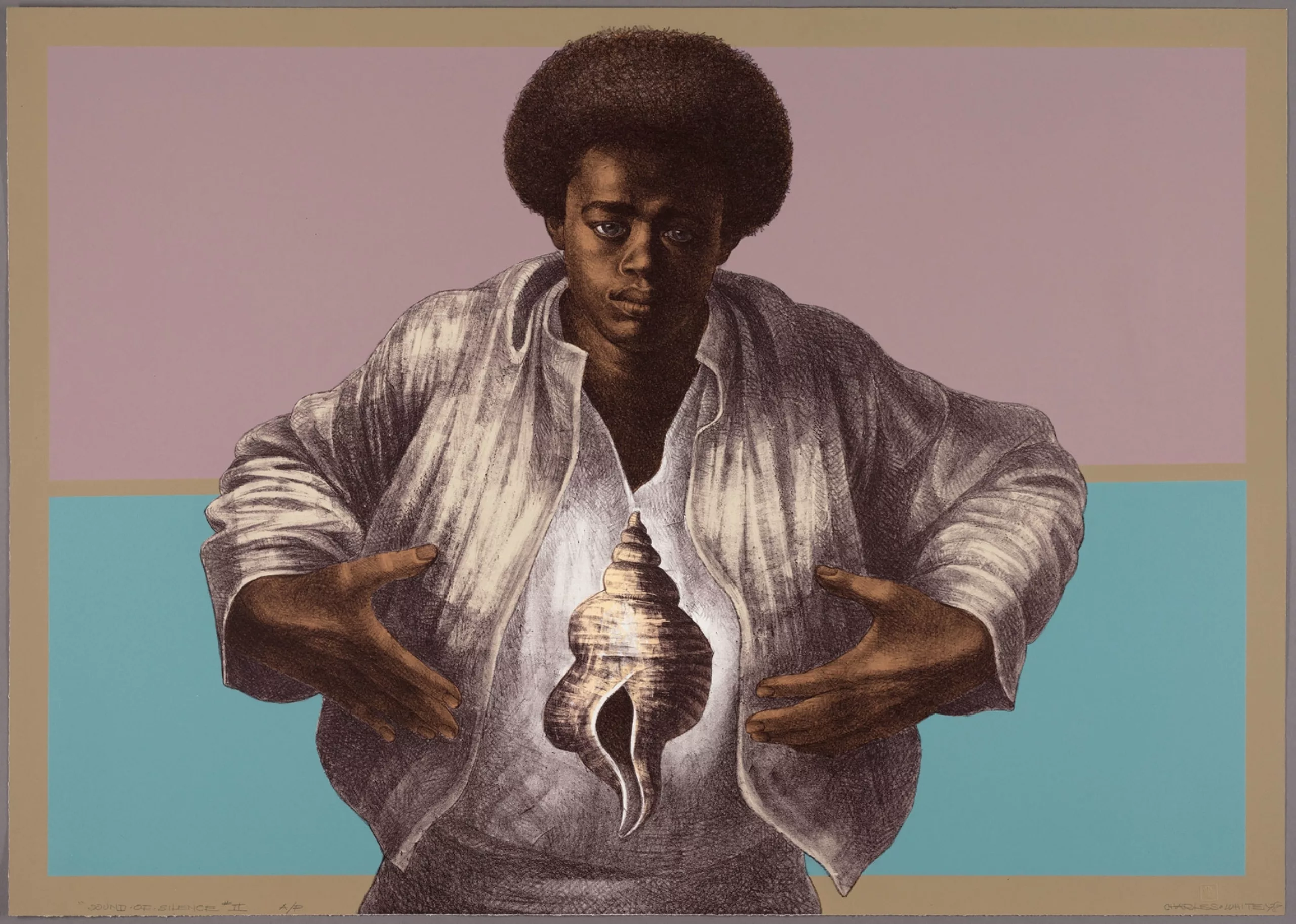

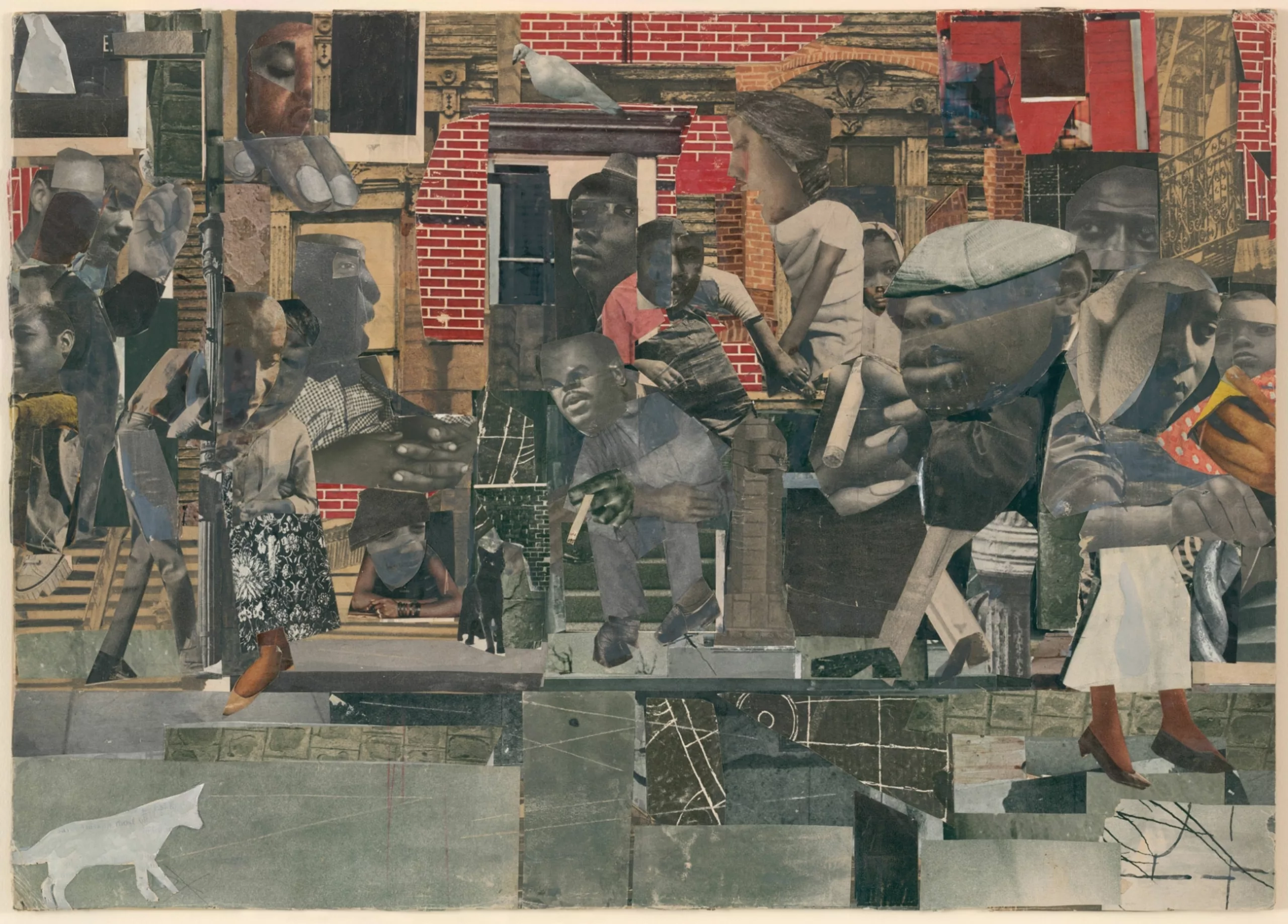

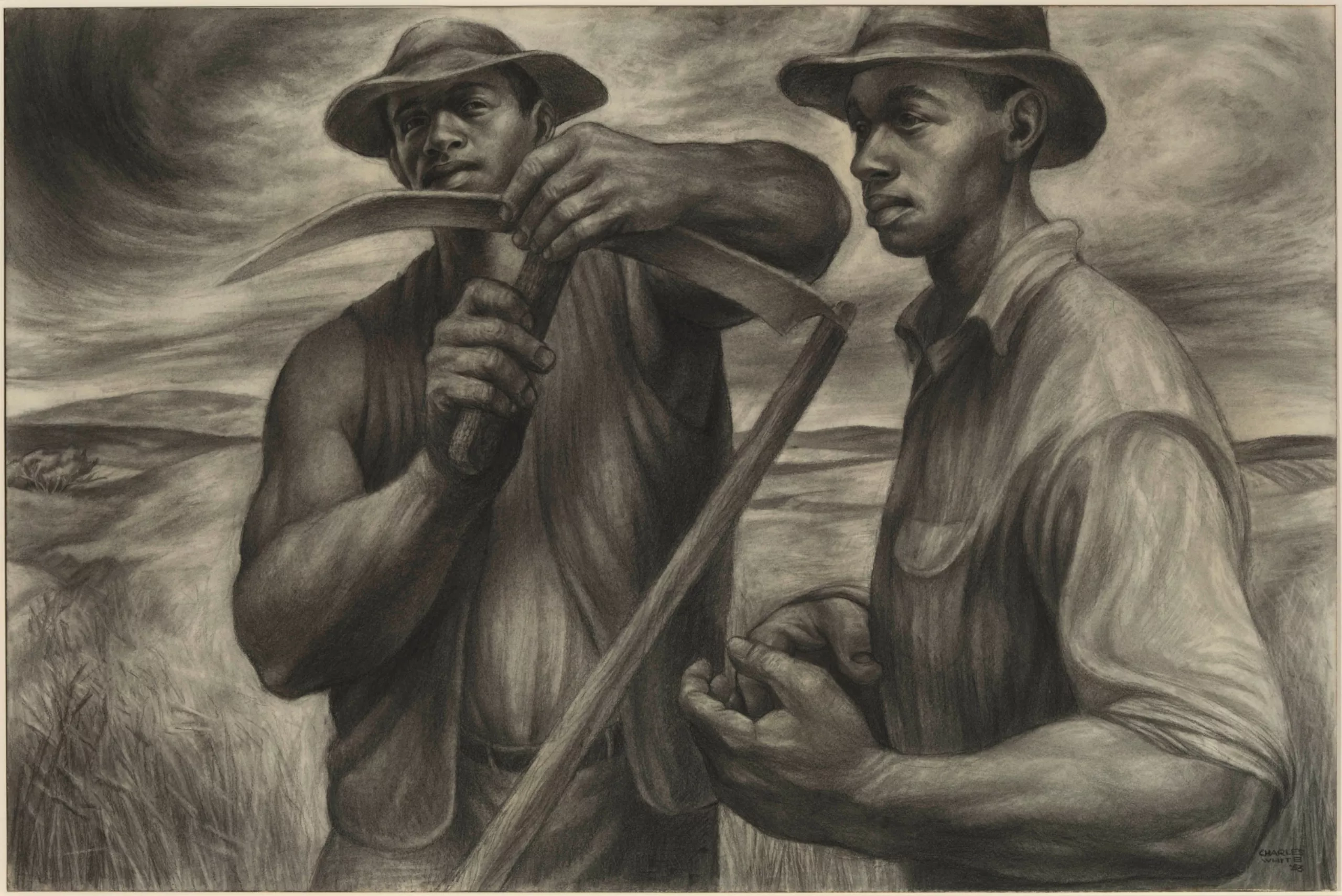

Emory Douglas reprend et transmet aussi l’héritage d’artistes afro-américains comme les silhouettes émancipées d’Aaron Douglas, les dessins réalistes de Charles White, ou les collages de Romare Bearden, qui valorisent la culture afro-américaine et la fierté africaine. Ses illustrations en première page sont très populaires et souvent réimprimées en posters et placardées dans la rue ou lors de manifestations. Douglas précise que « les gens se voyaient dans l’œuvre d’art. Ils en devenaient les héros. Ils pouvaient y voir leurs oncles. Ils pouvaient y voir leurs pères ou leurs adelphes dans l’art. »

Un symbole de luttes sociales et féministes

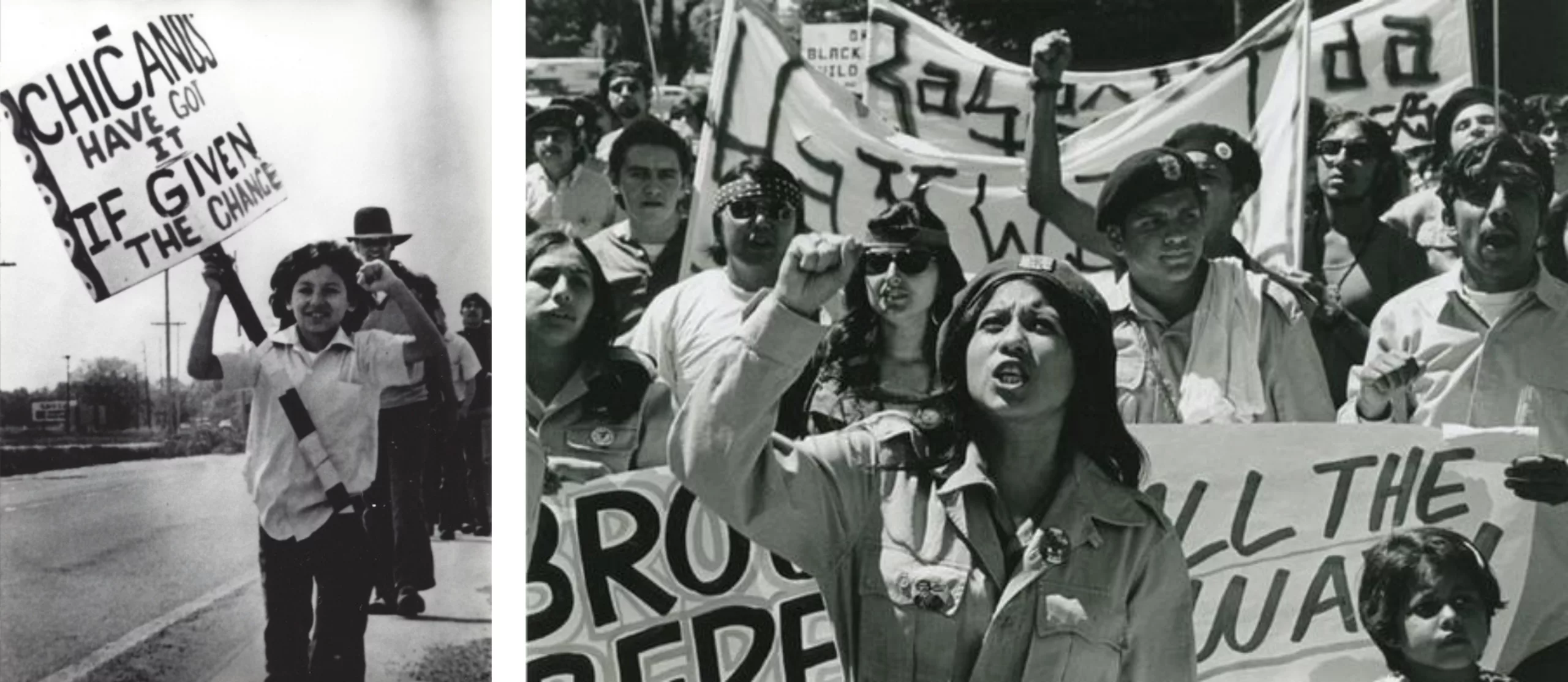

Propulsé par l’émancipation afro-américaine, le poing levé prend ainsi son envol et devient le geste des luttes, non plus ouvrières, mais des droits civiques, dès la fin des années 60. Les étudiants et John Lennon clament “power to the people” contre la guerre du Vietnam, en écho au “all power to the people” des Black Panther. Les descendant.es des migrant.es méxicain.es, les Chicano, et les peuples premiers, appelés Red Power, font valoir leurs droits sur leur terre en levant le poing. Les féministes aussi.

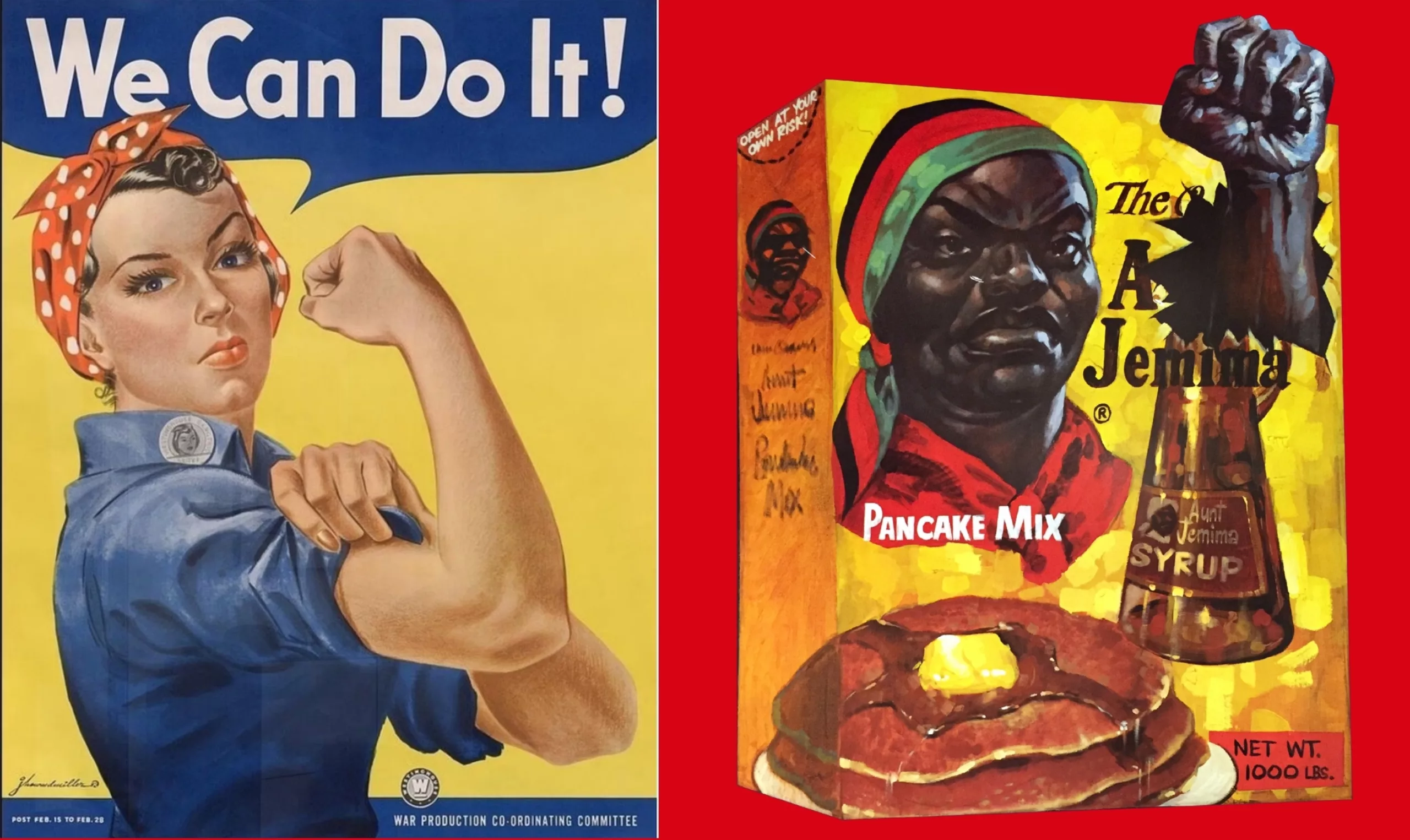

Dès 1943, J. Howard Miller créait l’affiche “We can do it“, destiné à motiver les salariées de Westinghouse Electric à l’effort de guerre. La femme retroussait ici ses manches mais levait aussi un poing qui rappelle le geste des prolétaires socialistes des années 20.

En 1972, Jon Onye Lockard reprend la figure souriante de Aunt Jemima et la transforme en militante Black Panther. (Vous avez tout un article au sujet des packagings racistes à lire sur le magazine par ici.)

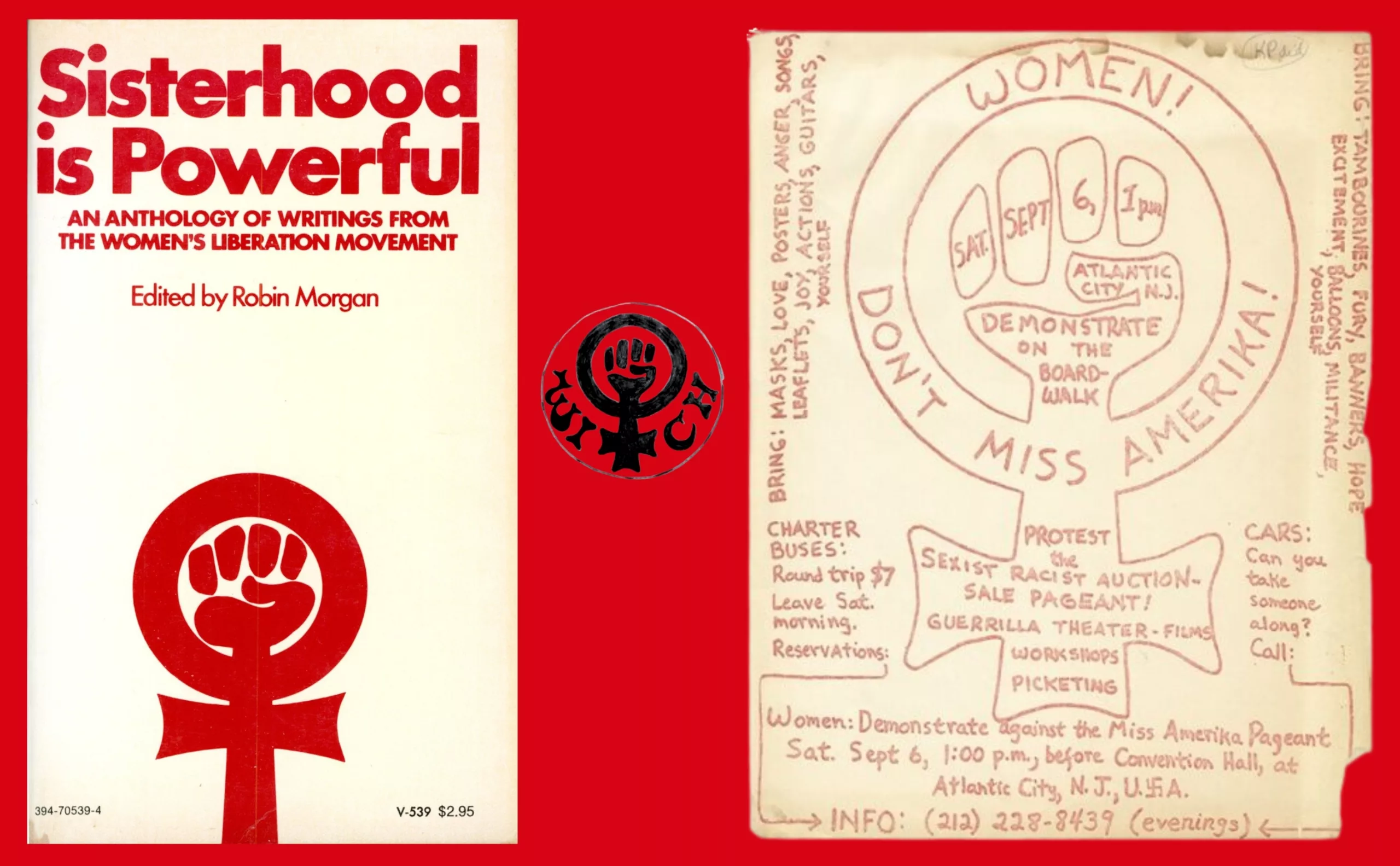

Mais le mouvement féministe prend réellement de l’ampleur en 1967 lorsque Robin Morgan, journaliste et théoricienne du féminisme, dessine un poing levé dans le symbole de Vénus, pour en faire le symbole des luttes féministes, “rouge comme le sang des règles”. Il sera utilisé pour la première fois par New York Radical Women, l’un des premiers collectif de libération de la femme, lors d’une manifestation contre des dictats de Miss America en 1968.

Les femmes couronnent un mouton, brûlent des fers à friser et des soutien-gorges, et brandissent des pancartes pour “attaquer le machisme, la commercialisation de la beauté, le racisme et l’oppression des femmes” symbolisés par le concours de miss. La presse s’attarde sur les soutien-gorges brûlés et l’attaque du mythe de la miss… et de nouvelles femmes s’invitent à la lutte.

Robin Morgan publie également en 1970 Sisterhood is powerful (la sororité est puissante), un recueil de textes féministes aujourd’hui reconnu comme l’un des livres les plus influents du XXe siècle. Elle contribue à diffuser la notion de sororité grâce à ce livre. En 1968, elle est membre du Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (“WITCH” —Conspiration terroriste internationale féminine venue tout droit de l’enfer, “SORCIÈRE”), un ensemble de féministes engagées qui se déguisent en sorcières.

Aujourd’hui, l’étendard des luttes féministes n’est plus rouge mais violet.

Mexico 1968 : quand un geste athlétique devient manifeste planétaire

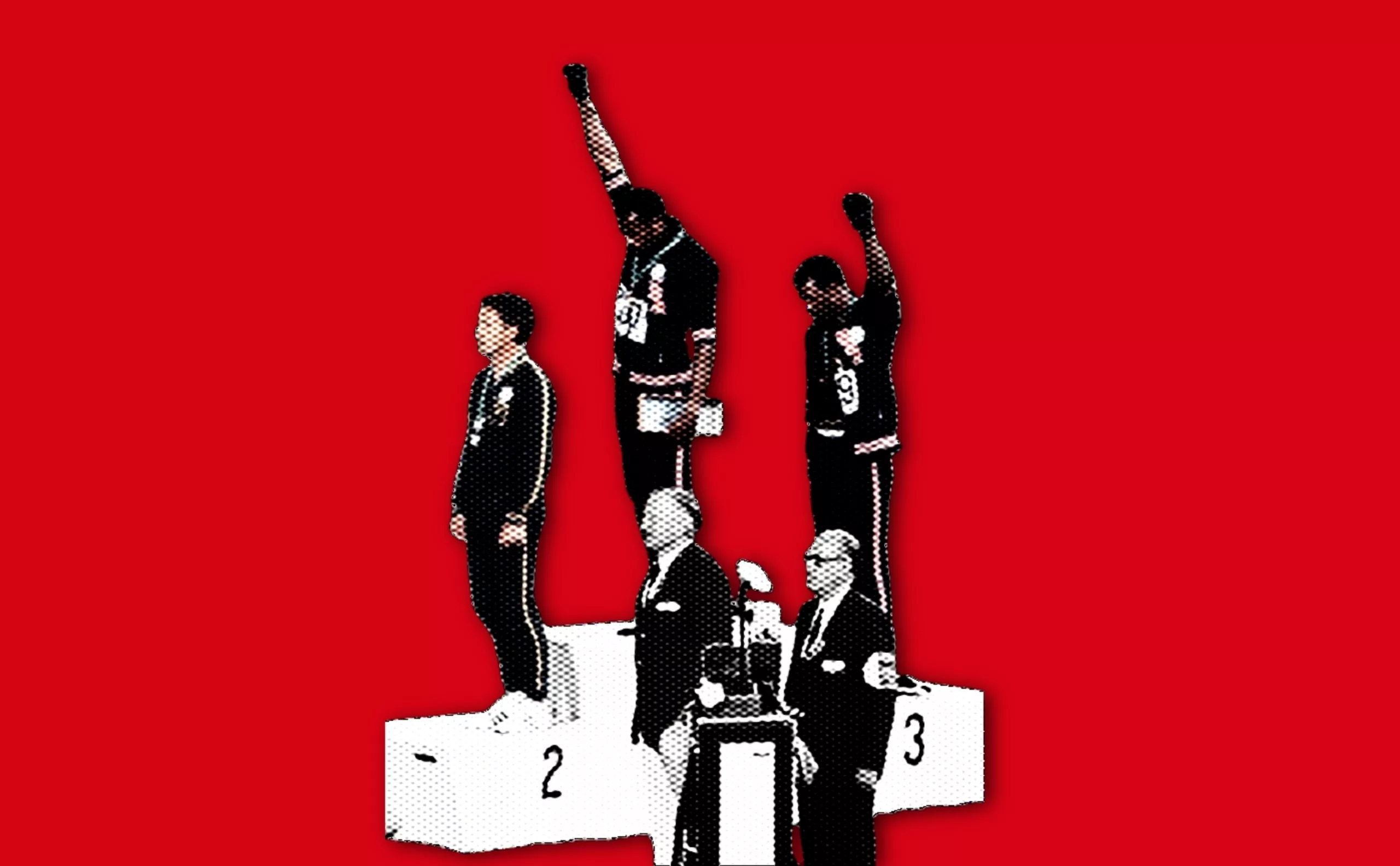

Ainsi, lors des Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, les athlètes afro-américains Tommie Smith (médaillé d’or) et John Carlos (médaillé de bronze) sacralisent sur le podium ce poing tendu, dans l’une des déclarations politiques les plus marquantes de l’histoire des Jeux, face à 400 millions de téléspectateurs. Ils font écho aux luttes du Black Power.

Avec l’Australien Peter Norman, ils portent tous trois le badge de l’Olympic Project for Human Rights. Smith et Carlos adoptent également d’autres signes politiques en soutien aux ouvriers, aux esclaves et à la population noire opprimée : les chaussettes noires, le foulard noir, le collier de perle ou la veste entr’ouverte. Tommie Smith précisera pourtant, « le salut n’était pas un salut Black Power, mais un salut pour les droits de l’homme ». Un signe de lutte, encore, de bataille silencieuse.

Le prix de ce geste politique est immédiat et brutal. Exclus de la compétition et à vie des JO, (puisque tout geste politique est interdit durant les JO) Smith et Carlos reçoivent des menaces de mort à leur retour aux États-Unis, tout en devenant des héros. Peter Norman est ostracisé par les autorités sportives australiennes, et non invité aux JO de Sydney 2000 malgré ses performances exceptionnelles.

Pour des millions de personnes opprimées à travers le monde, ce moment transforme définitivement le poing levé en geste protestataire international.

Quatre ans plus tôt, Nelson Mandela et ses co-détenus avaient déjà brandi un poing enchaîné à travers les barrières du fourgon avant leur incarcération. Mandela lèvera le poing 27 ans plus tard à sa sortie de prison, avant de devenir le leader qu’on connaît.

La lutte et le poing, d’Amel Bent à #BLM

Pendant un temps, les poing ne se lèvent plus. En 2004 Amel Bent en fait pourtant l’hymne de toute une génération “Je suis métisse mais pas martyre / J’avance le cœur léger / Mais toujours le poing levé”, dans l’héritage des combats féministes des années 60s.

Mais c’est lors du printemps arabe, en 2011, qu’il revient marteler la lutte et la colère contre les inégalités et la corruption. La même année, le mouvement social américain Occupy Wall Street conteste les abus du capitalisme et utilise lui aussi ce geste révolutionnaire.

Trois ans plus tard, lorsqu’un jeune homme afro-américain est assassiné par un policier, trois femmes activistes (et marxistes), Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi, relancent le poing levé avec le #BlackLivesMatter qui sera propulsé par les réseaux sociaux. Les nouvelles générations n’ont pas oublié le geste des JO de 1968. Le poing noir stylisé en pochoir est un hommage au gant en cuir des Black Panther, avec les codes symboliques de toutes les luttes précédentes.

Les nouvelles symboliques chez les militants et les suprématistes

On retrouve la lutte et l’urgence climatique chez les activistes d’Extinction Rebellion et d’autres mouvements de désobéissance civile, qui n’hésitent pas non plus à brandir le poing… avec toute la gentillesse du monde.

Ironiquement, le geste est aujourd’hui repris par les suprématistes blancs et l’extrême droite qui l’utilisent pour incarner la “white Pride“, la fierté blanche, en écho à la fierté noire… Le terroriste norvégien Enders Breivik l’avait brandi lors de son procès pour célébrer le meurtre de 77 personnes. Trump a quand a lui crié « fight ! » et « USA ! USA! » en grandissant le poing comme un acte de résistance après avoir été touché par balle à l’oreille.

Si Elon Musk avait préféré le salut nazi lors de la cérémonie d’investiture de Trump, il avait eu le “mérite” de rester aligné avec ses idées, dans cette lignée fasciste.

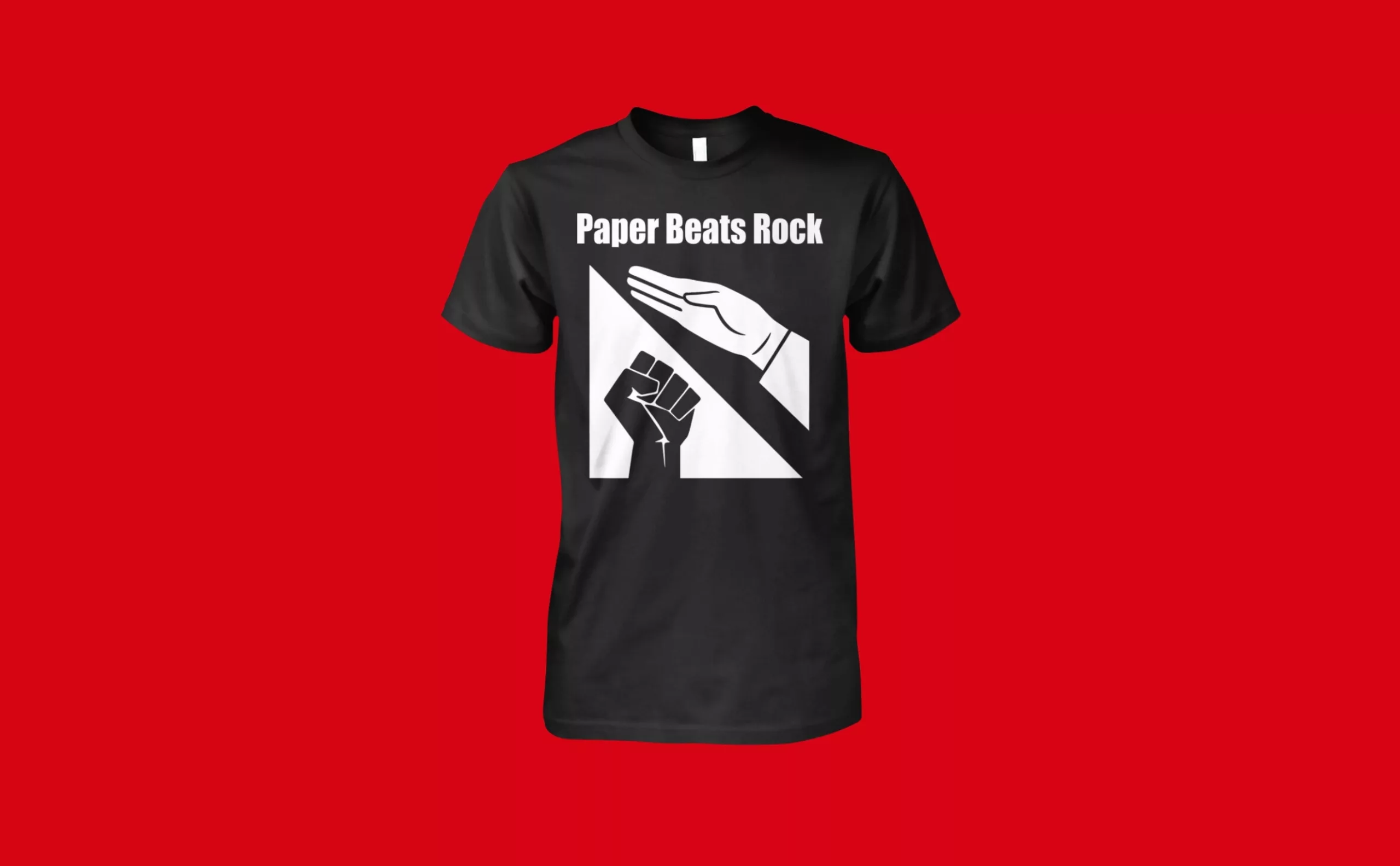

En récupérant le poing serré, symbole de rébellion sociale et raciale, les suprématistes privent les opprimés de leur signal de lutte et de rassemblement. Exactement comme lorsque le capitalisme absorbe les symboles anti-capitalistes (comme le symbole Peace & Love, la figure du Che Guevara ou de Frida Kahlo) pour en faire des supports mercantiles.

Walmart a d’ailleurs récemment fait scandale en proposant à la vente un t-shirt “paper beats rock” (le papier bat la pierre) avec deux mains pas franchement innocentes… retiré rapidement du marché.

C’est comme si le combat changeait de camp, pour servir les criminels et les privilégiés, transformant les opprimés en oppresseurs. Mais la véritable colère, l’héritage centenaire et le désir d’égalité ne sauront être effacés des mémoires. Le poing levé se réinventera s’il le faut.

PS : par un heureux hasard, cet article est publié le 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. On vous laisse donc avec des photos de manifestations prises par Instants Subtils Photographie, et des poings levés par et pour les femmes.

Sources :

arte — Black Lives Matter. Un symbole, une cause

Vergnon, G. — Le poing levé, du rite soldatique au rite de masse.

MoMA — Ten Minutes with Emory Douglas: On Arts Activism.

MoMA — Art is a powerful tool : Emory Douglas and the language of revolution

Konbini — Poing levé, tête baissée, black power : l’histoire de cette mythique photo qui a marqué les JO de 1968.

Yakaranda — L’histoire derrière le poing serré-et comment il est devenu le symbole du Black Power.

Ory, P. — L’histoire des politiques symboliques modernes : un questionnement.

OpenEdition Journals. — Du Black Power au mouvement Black Lives Matter.

SF Gate — Artist Frank Cieciorka dies in Humboldt County.