Peace & Love ☮ l’icône militante

Si l’on peut aujourd’hui s’acheter des mugs, des sacs de luxe ou des lunettes ornées du symbole de paix “peace and love”, ce denier était bien plus qu’un accessoire de mode à sa création. Cette icône née en 1958 dans l’urgence a été pensée à l’origine pour rassembler des militantes et militants autour d’une protestation antinucléaire. Étendard du mouvement hippie, le symbole incarne ensuite la paix et l’amour en s’opposant aux valeurs capitalistes puis devient bientôt l’un des signes les plus reconnaissables au monde. Il est alors détourné, commercialisé, vidé de sa substance première pour mieux servir la sur-consommation. Comment ce signe en est-il arrivé là, et de quelle manière il s’est imposé face aux autres symboles de paix ?

Nous entamons ici une mini série de décryptage de symboles iconiques qui ont marqué le paysage visuel et les mouvements de protestation.

Dans l’ombre de la bombe : naissance d’un symbole de paix au cœur de la Guerre froide

Treize ans après Hiroshima et Nagasaki, l’humanité vit sous la menace permanente de l’apocalypse nucléaire. Les États-Unis et l’Union soviétique s’affrontent par procuration, l’OTAN vient de naître, et la bombe H, mille fois plus puissante que celle d’Hiroshima, prédit le pire. En pleine escalade de la Guerre froide, le Royaume-Uni développe ses propres armes atomiques à Aldermaston, un centre de recherche militaire devenu symbole de la folie destructrice.

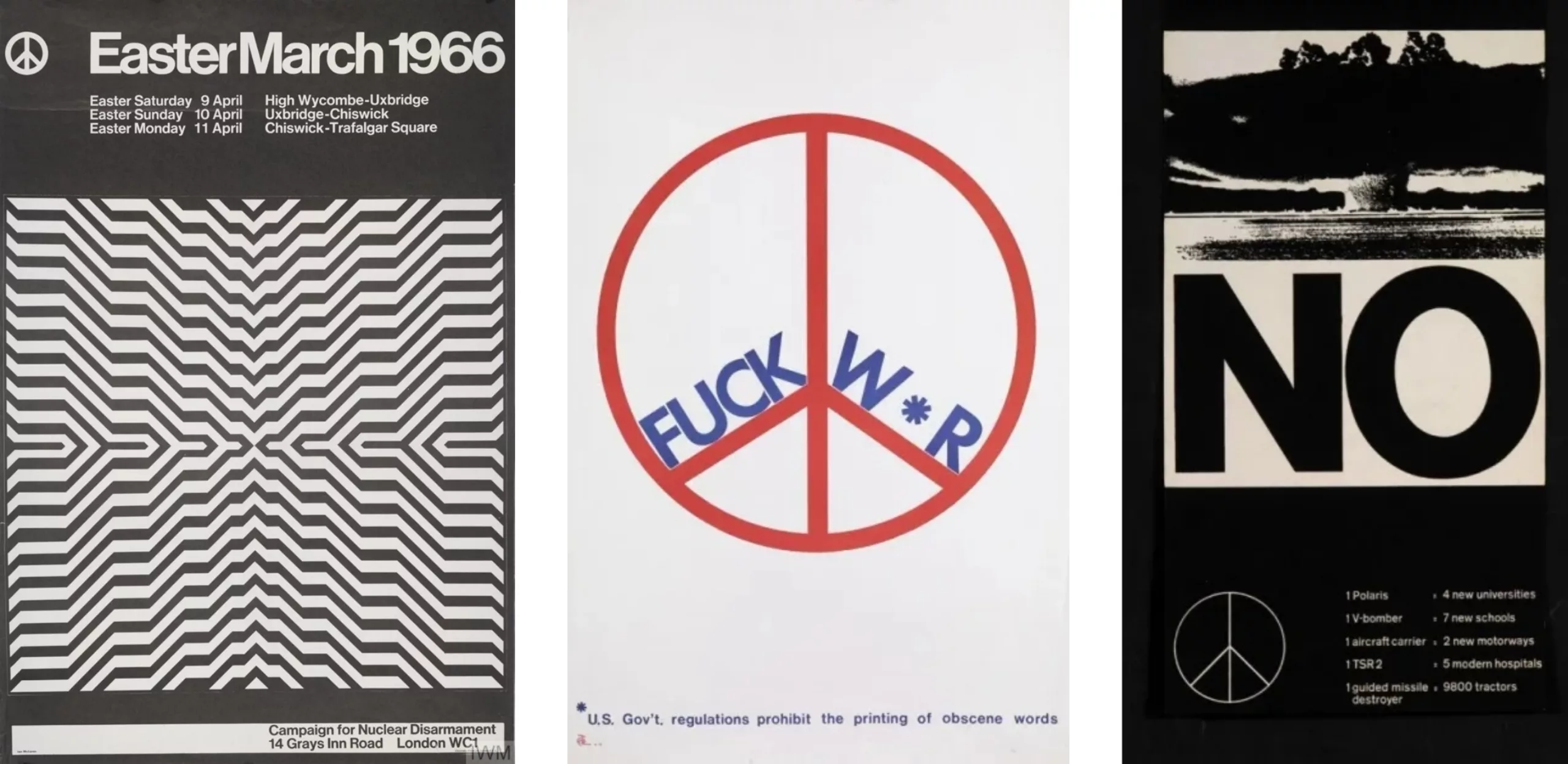

C’est contre cette installation que s’organise la première grande marche pacifiste britannique. La Campaign for Nuclear Disarmament (CND, campagne pour le désarmement nucléaire) voit le jour à l’aide de plusieurs associations pacifistes et mobilise une population encore hantée par les bombardements, consciente que la prochaine guerre serait la dernière. Le week-end de Pâques 1958, Gerald Holtom, graphiste et artiste britannique diplômé du Royal College of Arts, reçoit une mission cruciale : créer le logo du CND pour unir les protestataires. Il prête alors son crayon pour défendre cette cause dans une Angleterre traumatisée.

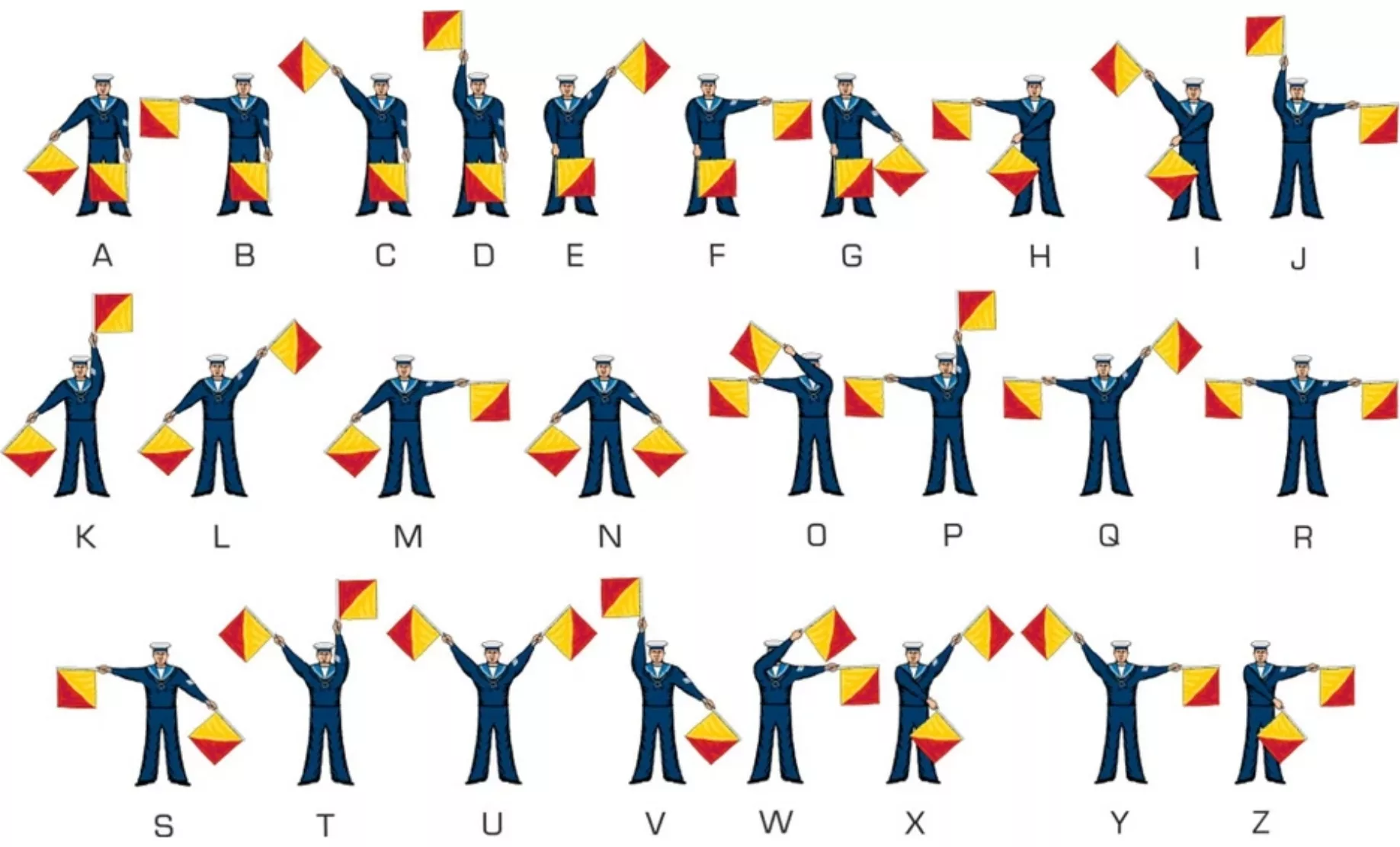

Holtom combine les signaux sémaphore des lettres D et N (pour Désarmement Nucléaire), système de communication maritime avec drapeaux utilisé depuis le XIXe siècle. Il ajoute une dimension émotionnelle : “J’étais désespéré. Vraiment désespéré. Je me suis dessiné comme le porte-parole d’un individu en détresse, avec les mains tendues en bas, paumes vers le haut, comme le paysan de Goya face au peloton d’exécution. Je l’ai dessiné d’un trait, et je l’ai encerclé.”

Cette référence au “Tres de Mayo” (bien que le combattant espagnol du tableau ait les mains vers le haut) inscrit le symbole dans une généalogie de l’art de protestation. Dès la marche pacifiste de 1958, cinq cents pancartes ornées de symboles sont déployées : une face noire à brandir Vendredi saint, une verte pour Pâques, symbolisant le passage “de l’hiver au printemps, de la mort à la vie” et transformant le signe en objet militant. Son extrême simplicité devient son atout majeur, permettant la démocratisation du symbole.

Les premiers badges pour la CND sont réalisés à la main en terre cuite et sont distribués avec une notice expliquant qu’en cas de guerre nucléaire, ces badges survivraient à l’enfer du feu nucléaire… Figure du désespoir, couleurs du changement, matière résistante au feu : rien n’est laissé au hasard dans la symbolique du signe !

Un symbole de Paix pour l’Amérique

Holtom décide de ne pas protéger son logo par des droits d’auteur et le transforme ainsi en bien commun. Personne ne doit payer personne pour l’utiliser, et le sigle est partagé dans le monde librement. La plupart des logos de mouvements sociaux ont cette particularité d’être accessibles à toutes et tous, et faciles à dessiner ou adopter (comme les gilets jaunes, ou le poing levé).

Au début des années 1960, un étudiant de l’Université de Chicago l’introduit massivement aux États-Unis après avoir côtoyé des groupes pacifistes britanniques. Il convainc outre atlantique la Student Peace Union de l’adopter : des milliers de badges ornés du symbole ☮ sont vendus sur les campus.

Le symbole de Holtom débarque au moment où l’Amérique de Kennedy s’enlise au Vietnam, et où la jeunesse issue du baby boom découvre l’absurdité de la guerre. Face aux autorités qui considèrent les pacifistes comme des agents communistes potentiels, le sigle ☮ offre une identité visuelle forte et apolitique aux contestataires.

Bataille des symboles : pourquoi ☮ a-t-il vaincu la colombe, l’olivier et le V avec les doigts ?

Mais pourquoi ce signe s’est-il imposé face aux autres symboles de paix qui existaient parfois depuis des siècles ? On pense notamment au rameau d’olivier, à la colombe ou au signe V avec les doigts. Petite parenthèse explicative.

La branche d’olivier, vue chez les Grecs

Elle est utilisée dans l’antiquité depuis le Ve siècle av J-C en guise de symbole de paix. Athéna aurait offert cet arbre dit “immortel” à Athènes, pour ses multiples vertus. On trouve la branche d’olivier chez la déesse Eirènè, appelée Pax en Romain (qui a donné le mot Paix), et même chez Mars, Dieu de la Guerre, dans sa version pacifiste. On en tresse des couronnes pour les vainqueurs des Jeux Olympiques, avant le laurier. La notion de ramification est essentielle à sa symbolique, car elle évoque la promesse de vie qui repousse à partir d’une simple branche coupée. C’est au IVe siècle que le mot “branche” est traduit par “rameau” dans la Bible latine, et qu’il devient synonyme de paix, porté par la colombe.

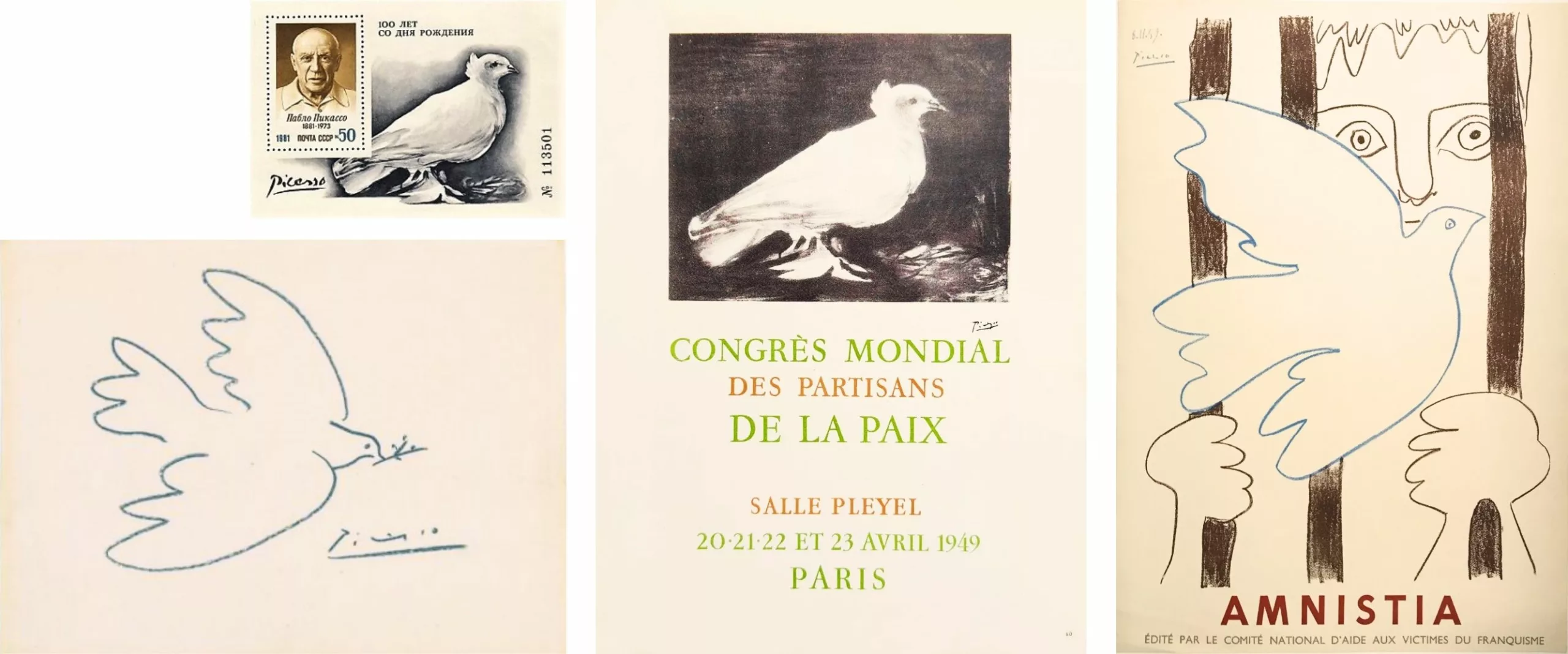

La colombe, symbole Biblique millénaire… et communiste

Dans la Bible, la colombe rapporte un rameau d’olivier à Noé, annonçant la paix par la fin du chaos et le retour de la vie. Chez les Grecs dans l’antiquité, la colombe était un symbole d’amour, un messager entre les mondes terrestre et spirituel.

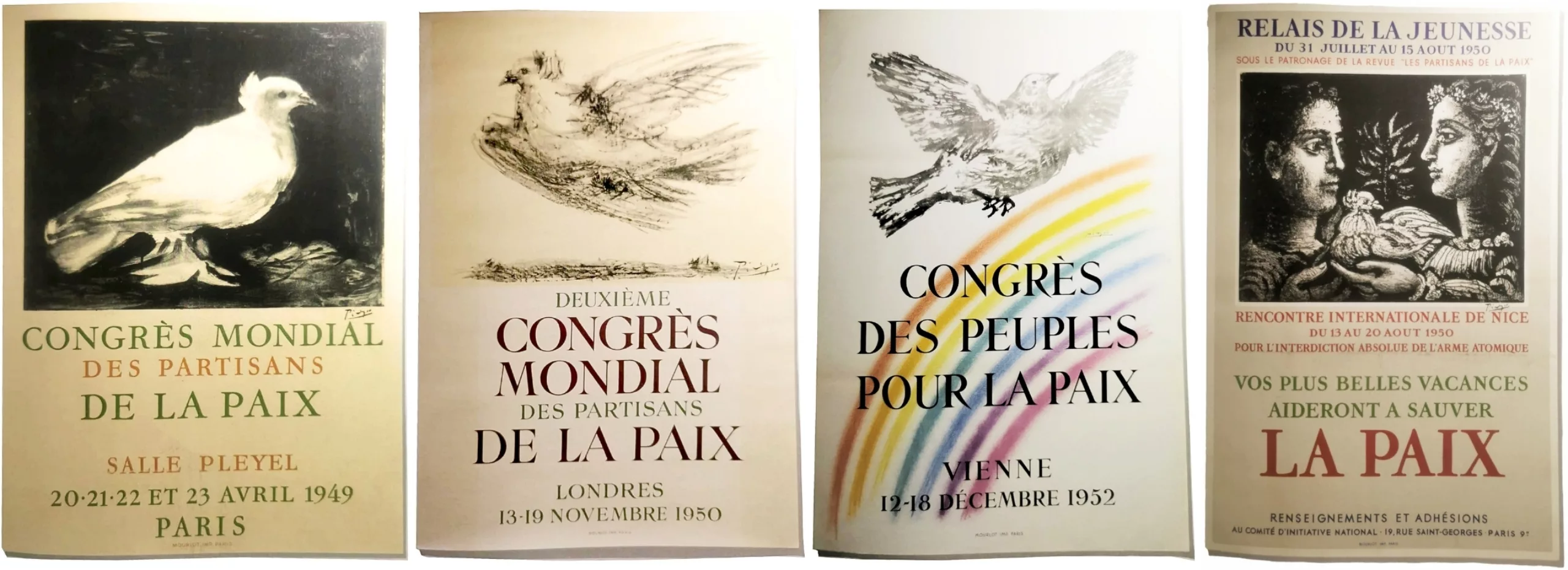

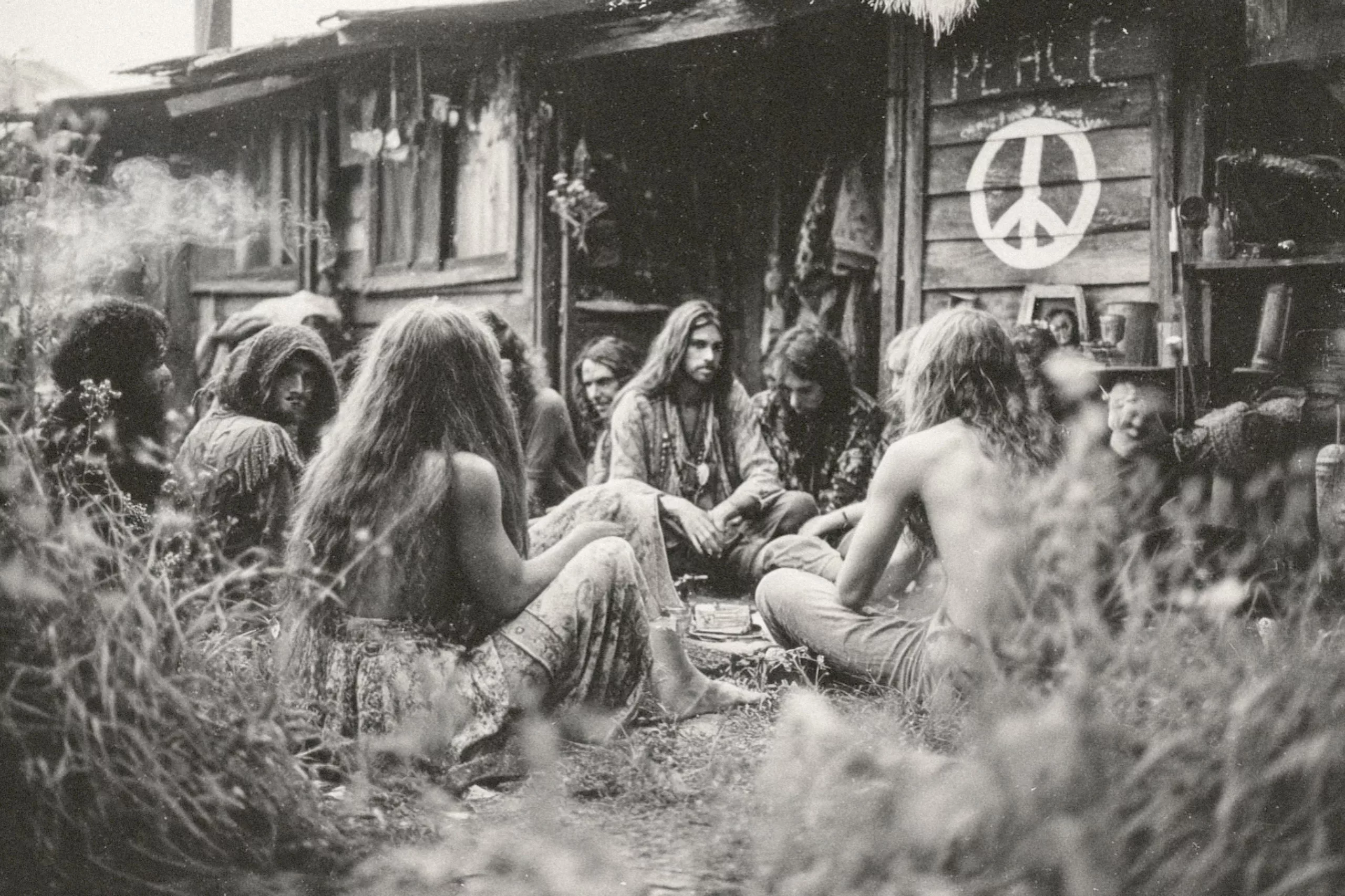

Elle devient symbole de paix en 1949 lorsque Louis Aragon choisit l’une des lithographies de colombe de son ami Picasso pour illustrer l’affiche du Congrès mondial des partisans de la Paix (organisé par le mouvement communiste international). Picasso utilisera systématiquement la colombe pour ses affiches pacifistes, jusque dans les années 60.

Il crée alors un paradoxe : le symbole chrétien devient l’étendard d’un mouvement athée et politique. Cette double charge, religieuse et communiste, limite son adoption par une jeunesse en rupture avec les institutions traditionnelles et méfiante de l’embrigadement politique.

V de victoire avec les doigts

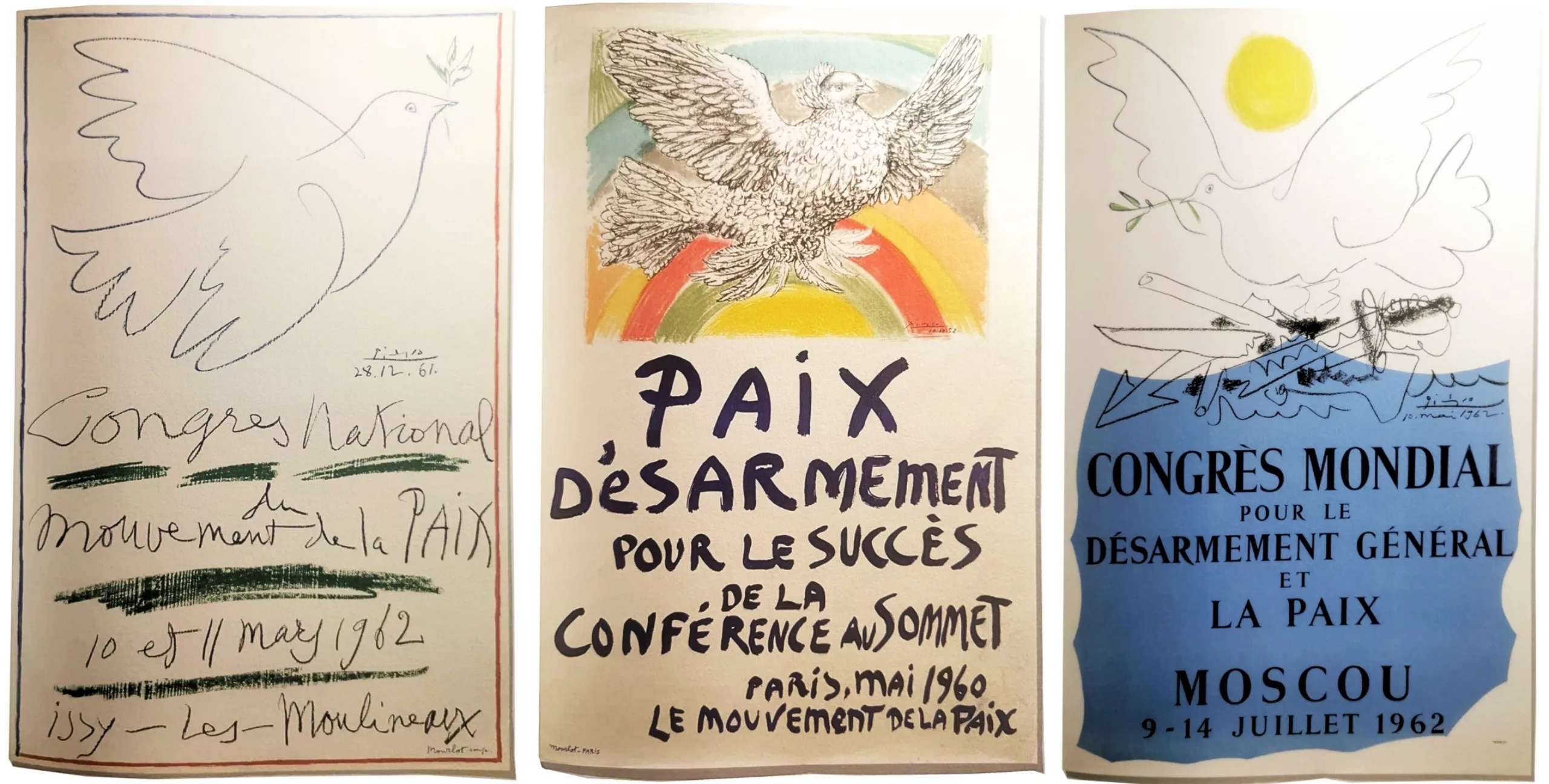

Le geste est lancé à la radio par Victor de Laveleye, animateur de la section belge de la BBC puis popularisé par Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que “V for Victory“, symbole de résistance militaire face au nazisme. Le geste sera néanmoins récupéré par les pacifistes et les hippies, avec une ambiguïté : il célèbre la victoire, à défaut de militer pour l’arrêt total des conflits…

Le logo peace ☮ du CND

Comme on l’a vu; ce dernier naît spécifiquement du mouvement pacifiste de désarmement, sans affiliation politique préexistante. Contrairement à la colombe, trop figurative ou politique, ou au V, trop martial, le symbole CND fonctionne, lui, comme une véritable icône intemporelle et universelle. Il n’empêche que certains symboles soient employés ensemble.

Du Flower Power à Dior

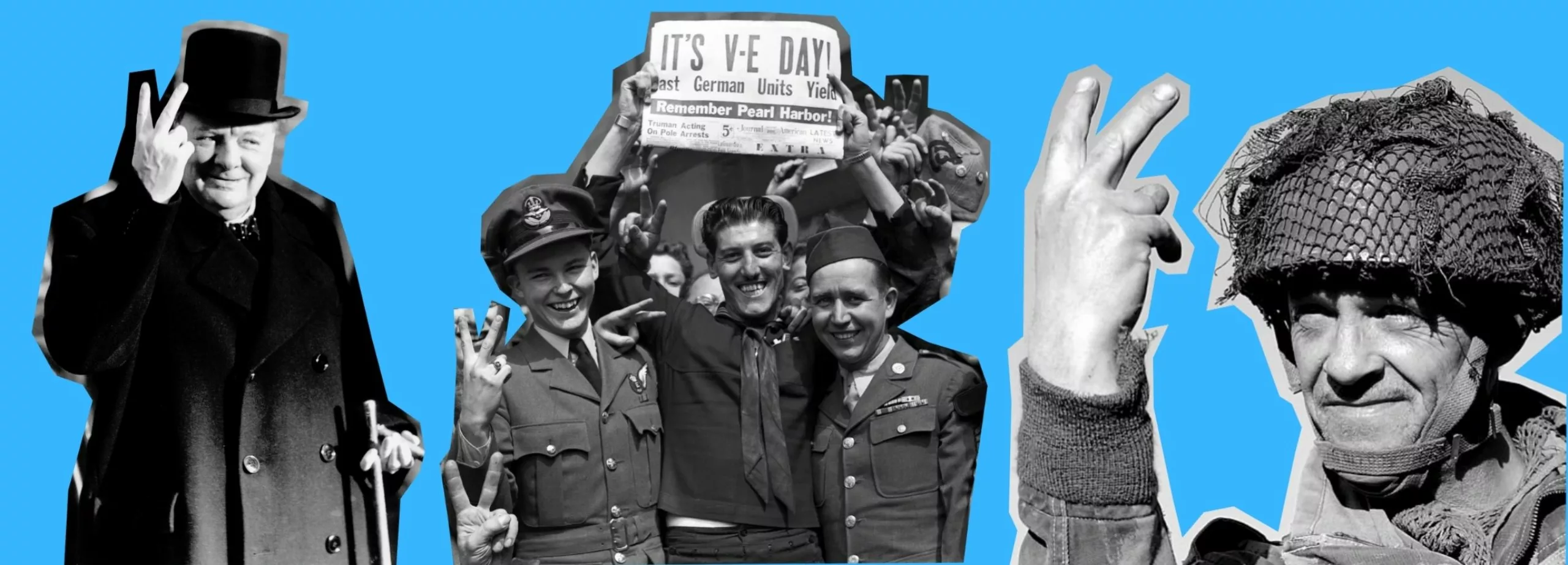

Vers 1968, le symbole ☮ devient emblème générique de la paix, associé au mouvement de contre-culture hippie. Il devient alors le sigle “peace & love”, deux principes fondateurs du mouvement, visant à s’émanciper du consumérisme, du capitalisme et du militarisme. À retrouver sa liberté d’humain, en somme, et à ne pas être seulement des consommateurs ou des travailleurs.

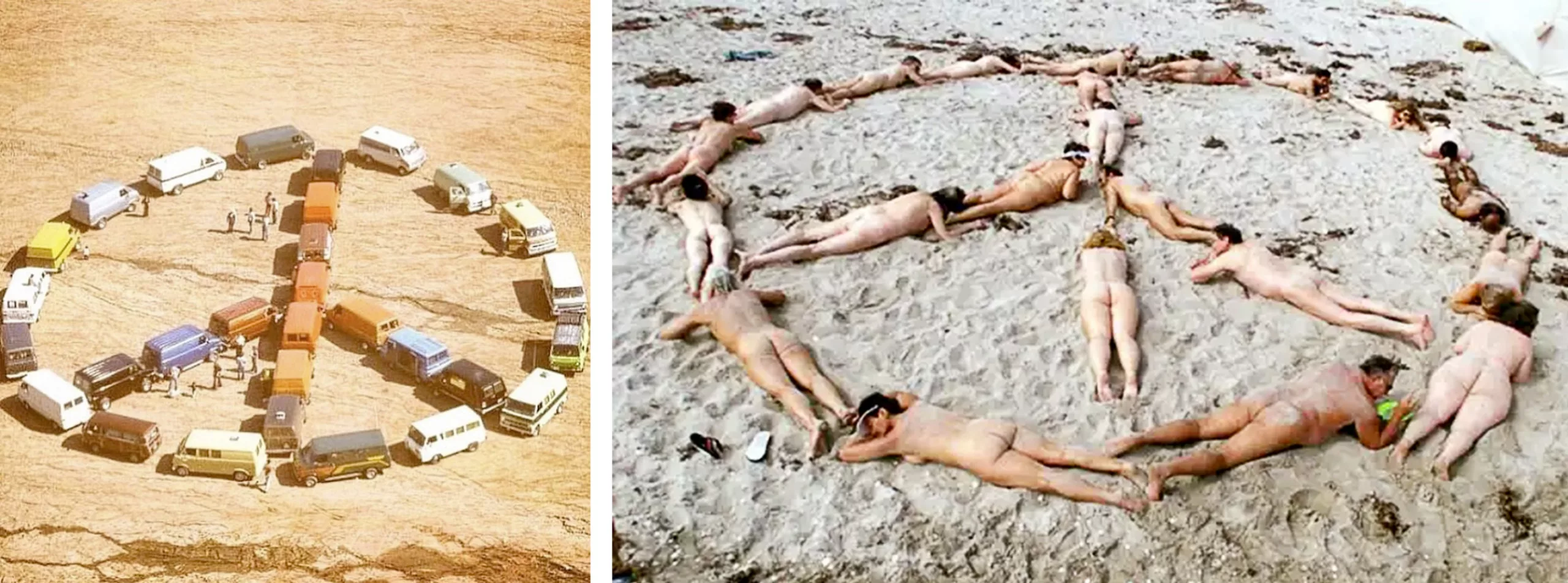

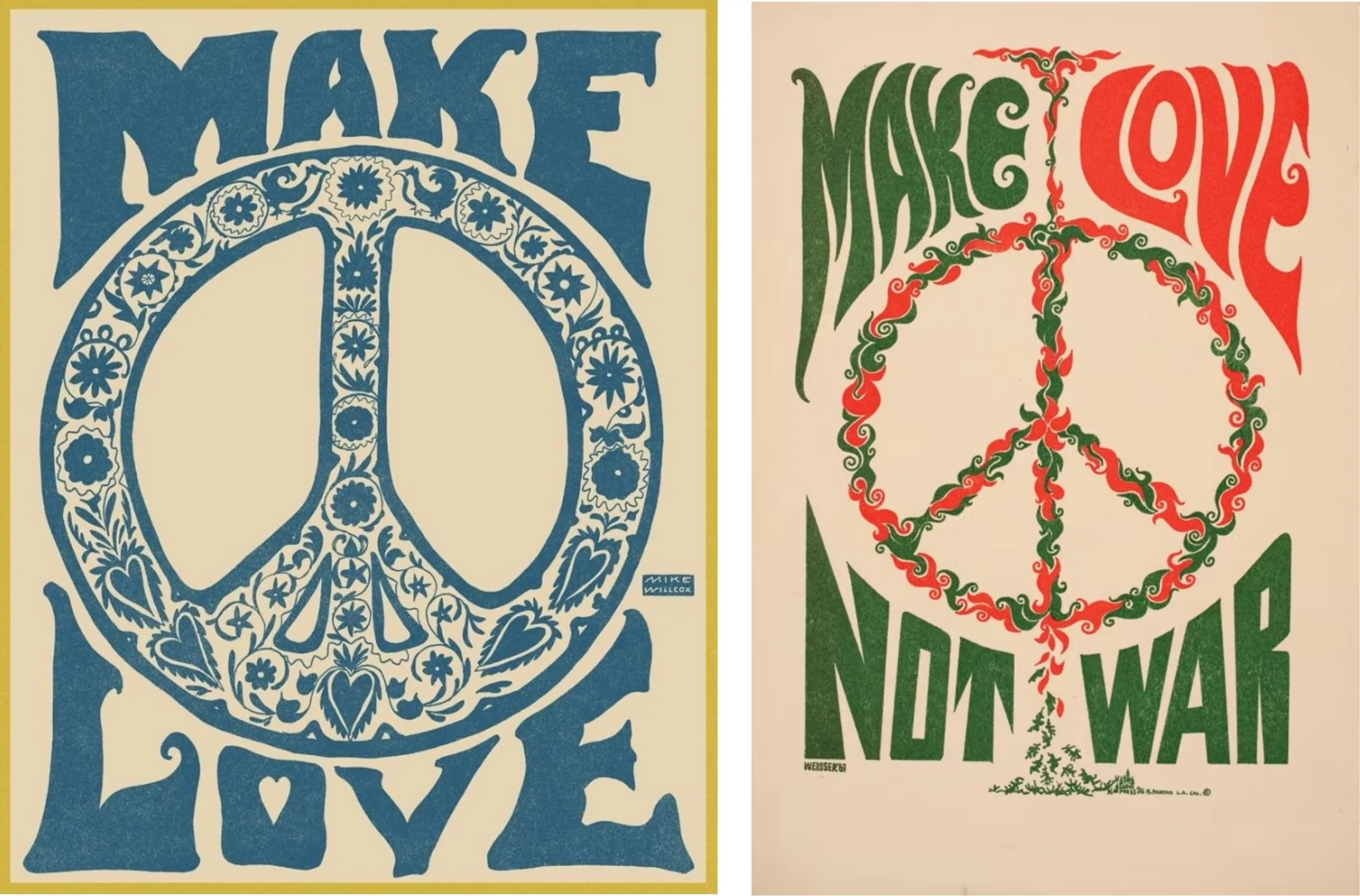

En profond désespoir face à la guerre au Vietnam, la jeunesse hippie invente le slogan “make love, not war” (faites l’amour, pas la guerre) que les marines inscrivent sur leurs casques (avec la variante militaire “make war not love“).

Le symbole prend de nouvelles formes avec le psychédélisme, invitant au pacifisme et aux expériences psychiques pour s’extraire de ce monde absurde. Les drogues psychotropes, provoquant hallucinations auditives ou visuelles, permettent d’explorer une créativité exacerbée et libérée liée à une perception modifiée des sens. L’art psychédélique ouvre ainsi un nouveau pan artistique très coloré, détaillé, liquide et surréaliste, inspiré du folklore indien, de la Sécession ou de l’art nouveau, toujours en opposition avec l’époque au style très “Suisse” jugé rigide et trop corporate.

Les hippies préféraient les vêtements d’occasion, fabriqués à la main, rejetant les grandes marques pour éviter de contribuer aux habitudes consuméristes traditionnelles. La mode était non conventionnelle, colorée, libérée.

Mais Holtom observe déjà, de son vivant, que le sigle est “imprimé partout sur des vêtements de mode pour les riches“. La société de consommation s’accapare et détourne ce sigle de rupture et de révolte pacifique anti-consumériste pour en faire… des marchandises.

Aujourd’hui, Moschino le décline en bling-bling doré ou sur des sacs à mains, Uniqlo exploite les ouïghours pour créer une collection “let’s peace together” avec Keith Haring, et Dior en fait des sacs à main. Cette marchandisation révèle l’amnésie sémiotique contemporaine : le signe persiste mais son histoire s’efface. L’engagement cède sa place au cool.

Joseph Kotarba, sociologue à l’Université de Houston, résume : “de nos jours, quand on voit le symbole de la paix, c’est d’abord un accessoire de mode.” Cette capacité d’adaptation révèle à la fois la force et la faiblesse des symboles sociaux : leur universalité permet leur diffusion mais facilite aussi leur détournement.

Aujourd’hui, lorsque l’on cherche le symbole paix ou des photos de hippies, on tombe sur des déguisements et des mises en scène grotesques et édulcorées de bandes de potes en pattes d’éléphants avec des chemisiers à fleurs. Le peace & love est devenu une tendance déco folklorique et colorée, rien de plus, qu’on achète made in China sur Amazon. Absurde.

Plus de soixante ans après sa création, le signe peace interroge notre rapport aux signes de résistance. Son parcours révèle les mécanismes par lesquels le capitalisme digère et neutralise la contestation.

Les symboles de paix aujourd’hui

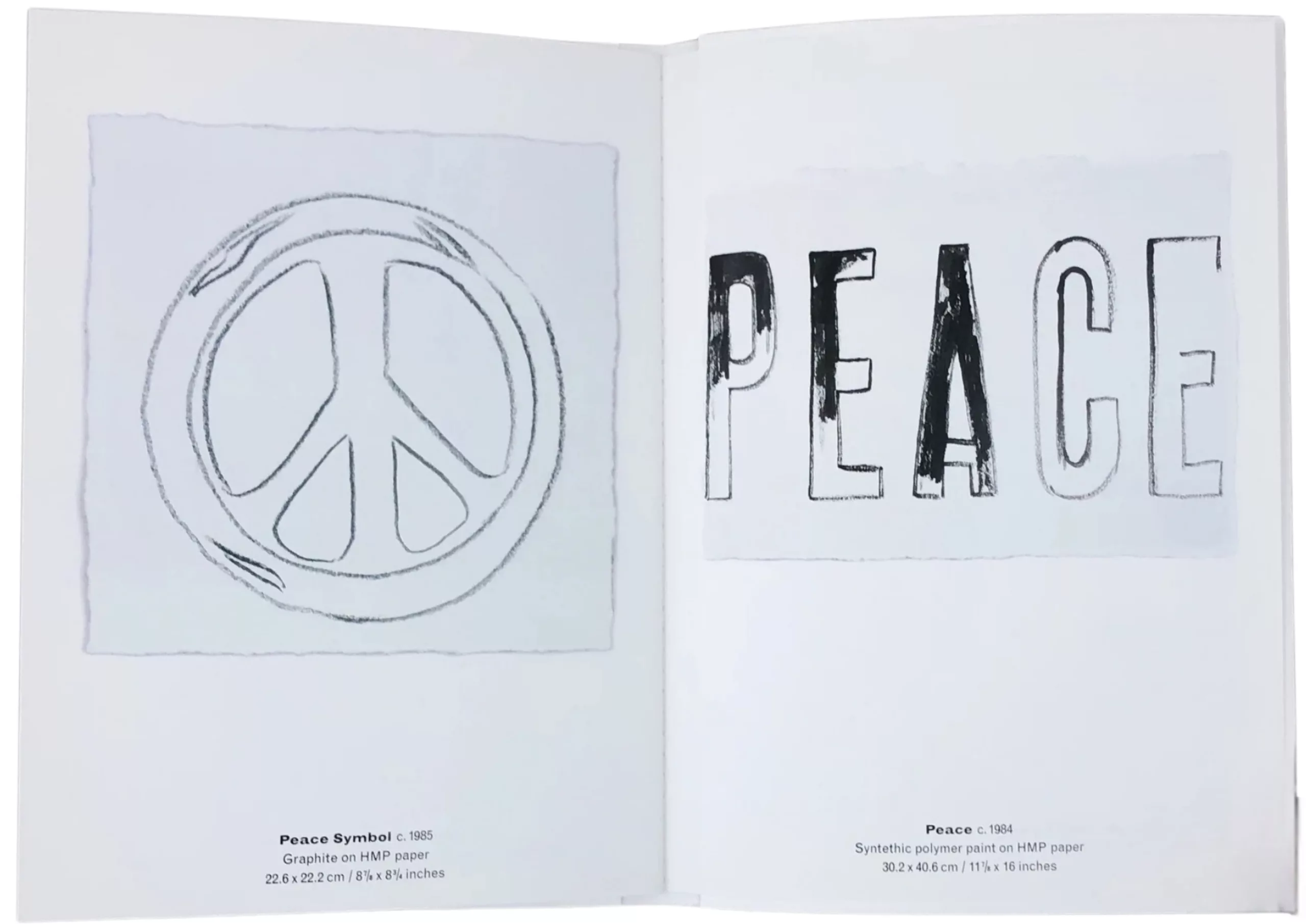

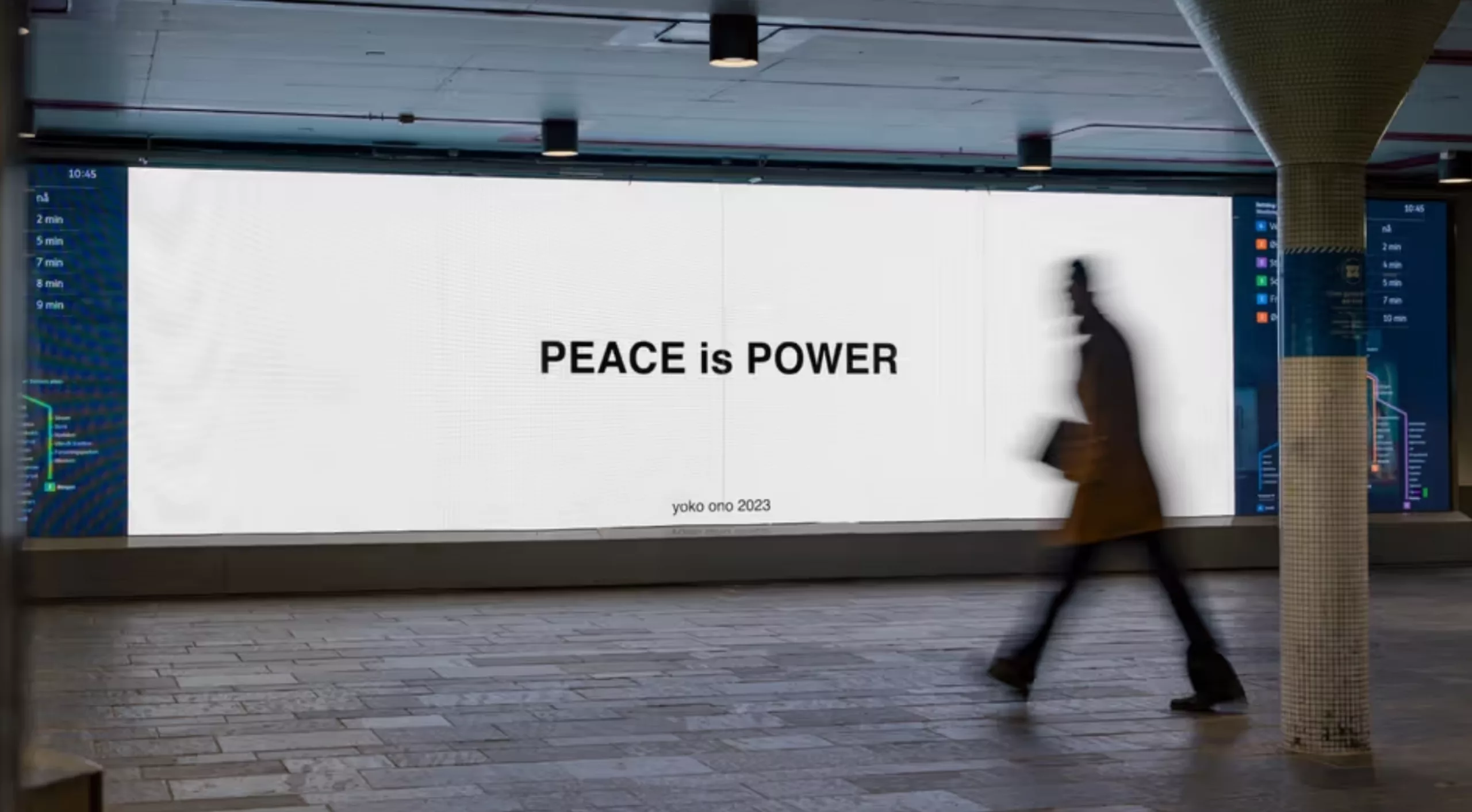

Néanmoins, le fait de ne pas eu avoir besoin de s’unir et manifester pour la paix ces 20 dernières années reflète probablement une stabilité mondiale et relative, même si cela ne reflète malheureusement pas la fin des conflits… De nos jours, ce sont plutôt les artistes qui se l’approprient, en tant que porte-paroles ou influenceurs, à défaut des foules. Yoko Ono et John Lennon, ou Andy Warhol avaient utilisé leurs voix pour la cause, dans les années 1980, et Yoko Ono a continué depuis 2023 à diffuser des messages de paix dans les rues de grandes villes.

Le symbole peace est réapparu lors de tensions mondiales : Banksy avait représenté en 2005 deux soldats armés peignant le symbole sur un mur dans son œuvre “CND Soldiers” (illustration, à gauche), questionnant ironiquement le rôle de l’armée dans le maintien de la paix, ici durant le conflit en Irak.

Lors des attentats de 2015, Jean Jullien dessine “Peace for Paris” en intégrant la Tour Eiffel dans le cercle de paix (illustration, à droite), montrant la persistance du besoin de symboles unificateurs dans les moments de crise.

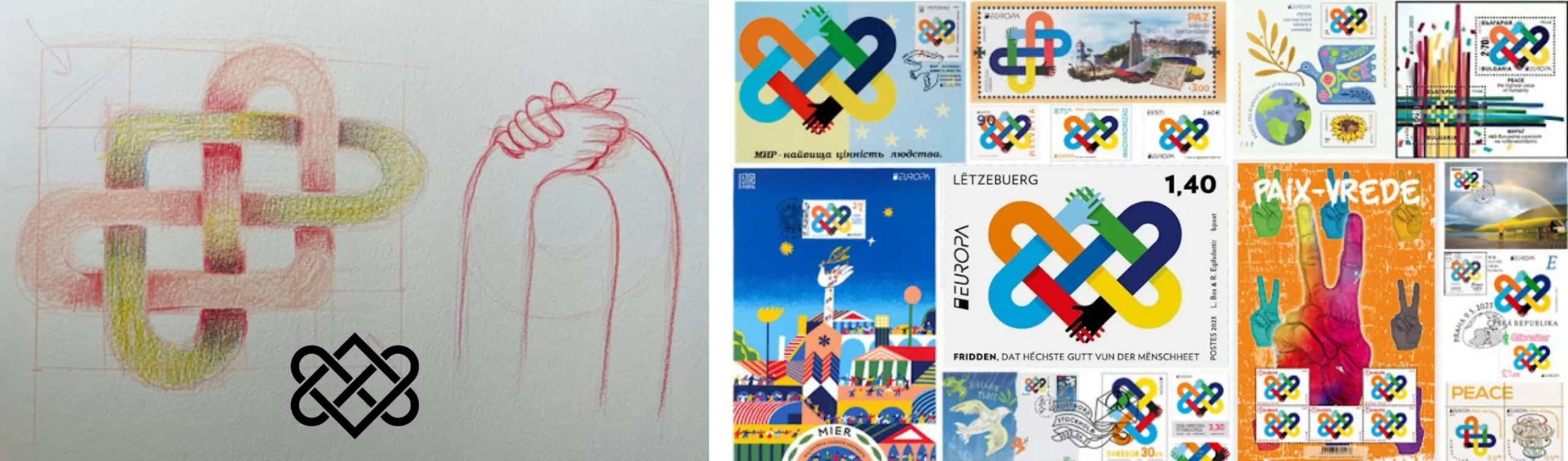

En 2023, un duo de designeuses, Linda Bos and Runa Egilsdottir, inventent le “nœud de la paix” à l’occasion de l’EUROPA Stamp Competition (compétition de timbres européens) dont le thème était “la Paix, la plus grande valeur de l’humanité” et remportent le premier prix. Elles réinterprètent le nœud de l’amour celte avec des bras et des mains de toutes les couleurs qui s’unissent, soulignant la solidarité européenne pour le peuple Ukrainien. Le symbole, bien que riche et joliment exécuté, reste sûrement trop compliqué à reproduire par toutes et tous en tant qu’étendard moderne.

Aujourd’hui, les nouveaux conflits génèrent leurs propres codes visuels. En Birmanie, en Thailande et à Hong-Kong, on fait le salut à trois doigts (inspiré du film Hunger Games) en signe de contestation, ou on lève le poing pour défendre les vies des personnes noires avec #blacklivesmatter. Les couleurs ont elles aussi un rôle à jouer : le jaune pour les gilets jaunes ou le mouvement des parapluies de Hong-Kong.

Les mouvements pro-palestinien préfèrent le drapeau, la pastèque (aux couleurs du drapeau palestinien) ou le keffieh au symbole peace. Les mouvements de contestation ou pour la paix adoptent ainsi des symboles plus spécifiques, et moins universels, pour lutter contre l’oppression, face à une menace moins diffuse. De plus, les réseaux sociaux et la création de # permettent un partage massif et ciblé pour soutenir des causes engagées.

La paix vue par l’IA

Enfin, puisqu’elle condense une vision qui se veut “universelle” (mais en réalité occidentale), on a trouvé intéressant de demander à l’IA de nous illustrer sa version de la paix, avec un prompt très vague et basique pour ne pas l’influencer. On retrouve plusieurs symboles : le peace, les doigts en V, et la déesse grecque à la colombe et au rameau, même si plus personne ne brandit de rameaux… Fait intéressant, la machine ajoute en trame de fond les couleurs de l’arc-en-ciel et une multitude de monuments pour symboliser, probablement, l’humanité unie dans la multitude et la diversité. Ces couleurs sont dérivées du drapeau dit “de la paix” ou des fiertés, utilisé par la communauté non hétérosexuelle, qui a donc ici déteint dans une optique de paix universelle. Un joli message (au rendu plutôt vilain, néanmoins).

L’histoire du logo de la CND éclaire ainsi les mutations contemporaines de l’iconographie militante. De ses débuts comme marqueur du désarmement nucléaire britannique à son statut d’icône mondiale, puis de produit dérivé, il illustre autant la puissance des signes simples que leur vulnérabilité face à la récupération. Sa relative obsolescence dans les mouvements actuels, remplacé par des codes plus spécifiques, moins universels mais plus authentiques, révèle peut-être la fin d’une époque : celle où l’on pouvait encore rêver d’un langage visuel capable d’unir l’humanité au-delà de ses divisions. Dans un monde fragmenté, chaque lutte semble désormais chercher ses propres symboles, refusant les signes préfabriqués d’un universalisme devenu suspect. Le symbole de Holtom reste pourtant un héraut de l’espoir graphique et la preuve qu’un simple trait peut, l’espace de quelques décennies, porter les aspirations les plus nobles de l’humanité.

Découvrez la suite de notre série sur les symboles contestataire avec Extinction Rebellion.

Sources / pour aller plus loin

Love, Peace and Psychedelia: the Role of Symbols in the Sixties Counterculture — Stephen Poon

Peace and love | Un symbole, une cause (1/5) | ARTE

Peace sign makes a statement in the fashion world

The Counterculture Hippie Movement of the 1960s and 1970s — The Collector

Fifty years of the peace symbol — The Guardian

History of the Symbol — CND UK